【影感】:世界电影版图之四:葡萄牙电影简说

【影感】:世界电影版图之四:葡萄牙电影简说

文/孙海帆

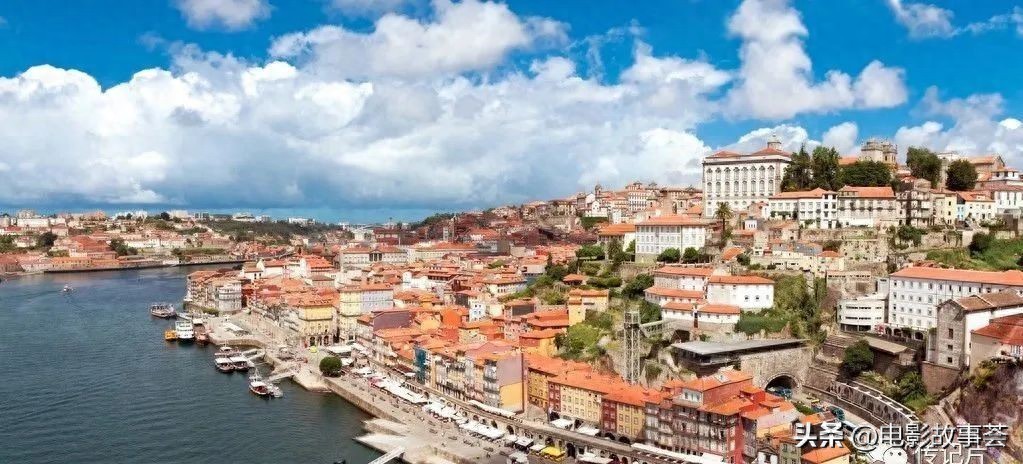

葡萄牙波尔图风光

葡萄牙处于欧洲伊比利亚半岛的边缘,一如其地理位置,葡萄牙电影似乎也处在百年世界电影史的边缘,不太引人注目,尽管他们在1896年就见识了电影这种“新杂耍”,并在1923年就拍摄了《狼》这样的属于葡萄牙的默片。

曼努埃尔·德·奥利维拉纪录片《杜罗河上的辛劳》中的画面

《狼》根据话剧改编,它是第一部准确表现葡萄牙风土人情的电影,不过这部影片的导演里诺·卢普却是意大利人。里诺·卢普在葡萄牙“酒都”波尔图办了一所电影演员学校,过了几年,一个20岁来岁的、卖过葡萄酒的小伙子曼努埃尔·德·奥利维拉走进了这里成为了学员。

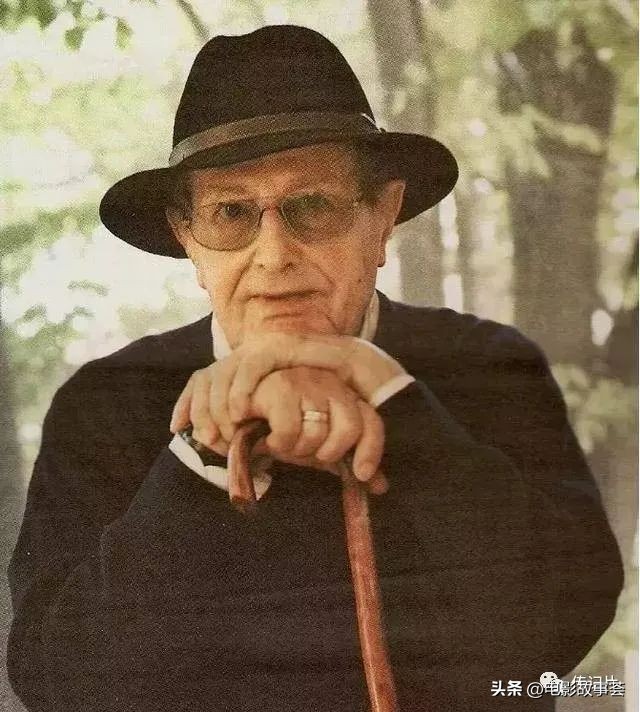

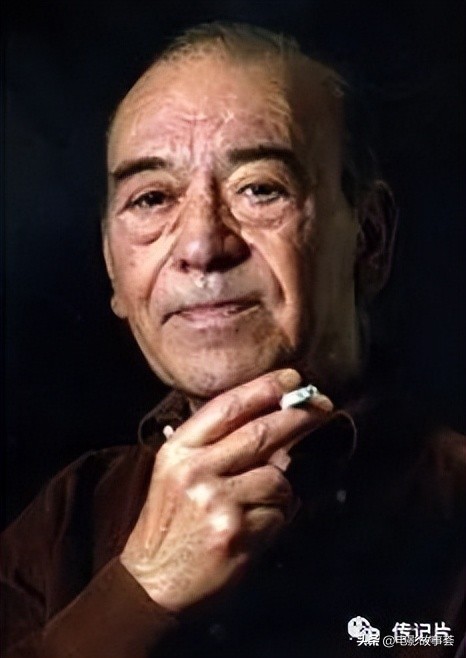

葡萄牙百岁导演曼努埃尔·德·奥利维拉

1928年,奥利维拉登上了银幕,在影片《神奇的法蒂马》中扮演角色,1931年,23岁的奥利维拉拍摄了他第一部影片《杜罗河上的辛劳》,这是一部纪录片。

曼努埃尔·德·奥利维拉纪录片《杜罗河上的辛劳》中的画面

杜罗河发源地在西班牙,是葡萄牙人的母亲河,杜罗河上游的山谷,是闻名世界的波特酒的重要产地。在《杜罗河上的辛劳》这部影片中就记录了当时葡萄牙酒业工人卸船、装船的场面和女工劳动时的气氛,影片明显带有法国先锋电影和苏联纪录影片的风格,写实但不缺乏浪漫气息。

曼努埃尔·德·奥利维拉纪录片《杜罗河上的辛劳》中的画面

2008年,在第61届戛纳电影节上,已经100岁的葡萄牙导演奥利维拉获得终身成就奖,而影片致敬环节放映的就是这部《杜罗河上的辛劳》。获奖之后,次年奥利维拉又拍了一部电影《金发奇女》,这时他101岁。

《金发奇女》剧照

接着在2012年104岁时,他还拍了剧情片《哥柏和阴影》,三年后,奥利维拉去世,终年106岁多,这样,奥利维拉将自己的人生不仅仅活成了葡萄牙、也成了世界电影史中的传奇。

《哥柏和阴影》海报

奥利维拉一生共拍过48部电影,写过39个电影剧本,为24部电影担任过剪辑师,出演过9部影片,为8部电影担任过制片人,还做过6部影片的摄影指导和5部影片的音效师,他全能、多产、高寿,是葡萄牙名副其实的“国宝级”导演,于世界电影中罕见。

奥利维拉在生活中

从1931年到2012年,奥利维拉的电影生涯长达80年,获得过威尼斯、柏林、戛纳等国际电影节多项大奖。可是,从1942年到1956年,奥利维拉却远离了电影事业,其原因是他的第一部故事片《街头少年》被当局封杀了,而且新创作的作品也屡遭正处在“独裁统治”下的葡萄牙电影主管部门否定,于是郁郁寡欢的奥利维拉失去了拍片的机会。

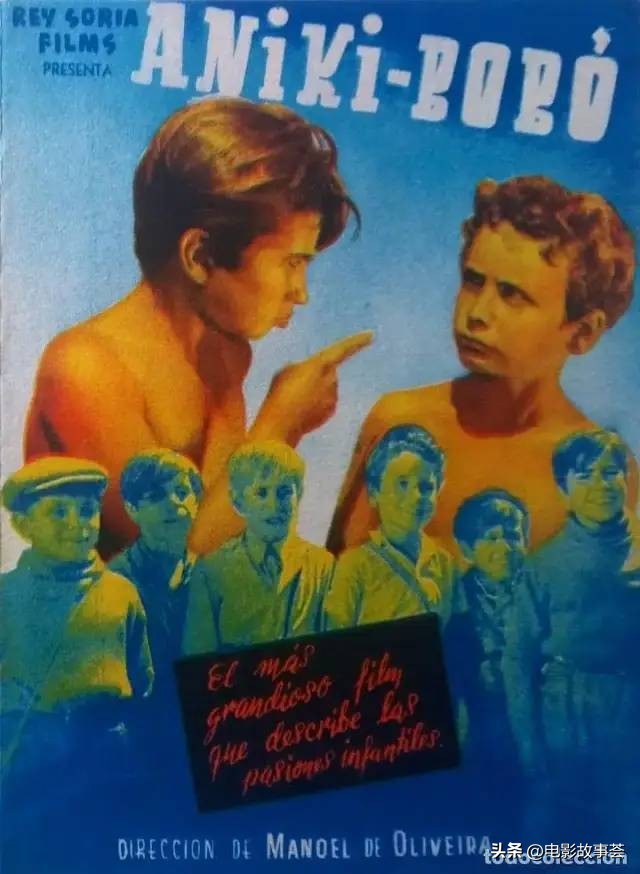

《街头少年》海报

实际上,《街头少年》是一部深受意大利新现实主义影响的、包括使用非职业演员(演员都是波尔图街头的少年),采用同期录音,用自然光拍摄以及表现普通人的佳作,不过在当局看来,这部电影过于暴露了黑暗,由于此,奥利维拉也被“盯上了”,到了1962年,他甚至还被秘密警察逮捕过。

《街头少年》剧照

在被释放之后,1963年,奥里维拉卷土重来,拍摄了新片《春天的活动》,这部充满政治隐喻的影片得到了评论界的一致认可。此后《伊尔矛-尤里奥的书简》、《今与昔》、《贝尼尔德》、《毁灭的爱情》等片的成功将奥利维拉逐步推向了国际电影大师的地位。

《今与昔》海报

1974年,由军人在枪管里插上康乃馨而得名的“康乃馨革命”,结束了葡萄牙长达42年的独裁统治,这不但让国家进入了民主的进程,也给电影创作“松了绑”。

康乃馨革命

也就是在此后的1979年,奥利维拉凭借影片《失落的爱情》连获柏林电影节特别奖,威尼斯电影节特别金狮奖、戛纳电影节费比西特别奖等多项荣誉,这可以看作是对他“失去的十年”最好的褒奖。

曼努埃尔·德·奥利维拉在戛纳影展上

葡萄牙国土面积大抵是我国宁夏与海南之和,而实际上,一个国家在人类科技、文化乃至体育上所取得成就的多寡,和国家大小并非成正比。于电影而言,葡萄牙不仅仅只有奥利维拉这样“标志性”导演,就像葡萄牙足球不仅仅只有尤西比奥、菲戈和C罗。

费尔南多·洛佩斯

早在60年代,葡萄牙电影人就在意大利新现实主义和法国新浪潮的影响下,力图用新的电影思维和创作,打破独裁的思维桎梏,革新陈旧的葡萄牙电影,以此推动新电影的发展。1962年,青年导演费尔南多·洛佩斯发表了《葡萄牙零年》的文章,而后电影理论家巴蒂斯塔·巴托斯又发表了《我们从零走向希望,从希望走向成功》,这两篇文章可以看作是葡萄牙电影变革的号角和“信号弹”,而在此后,“葡萄牙新电影运动”逐渐兴起。

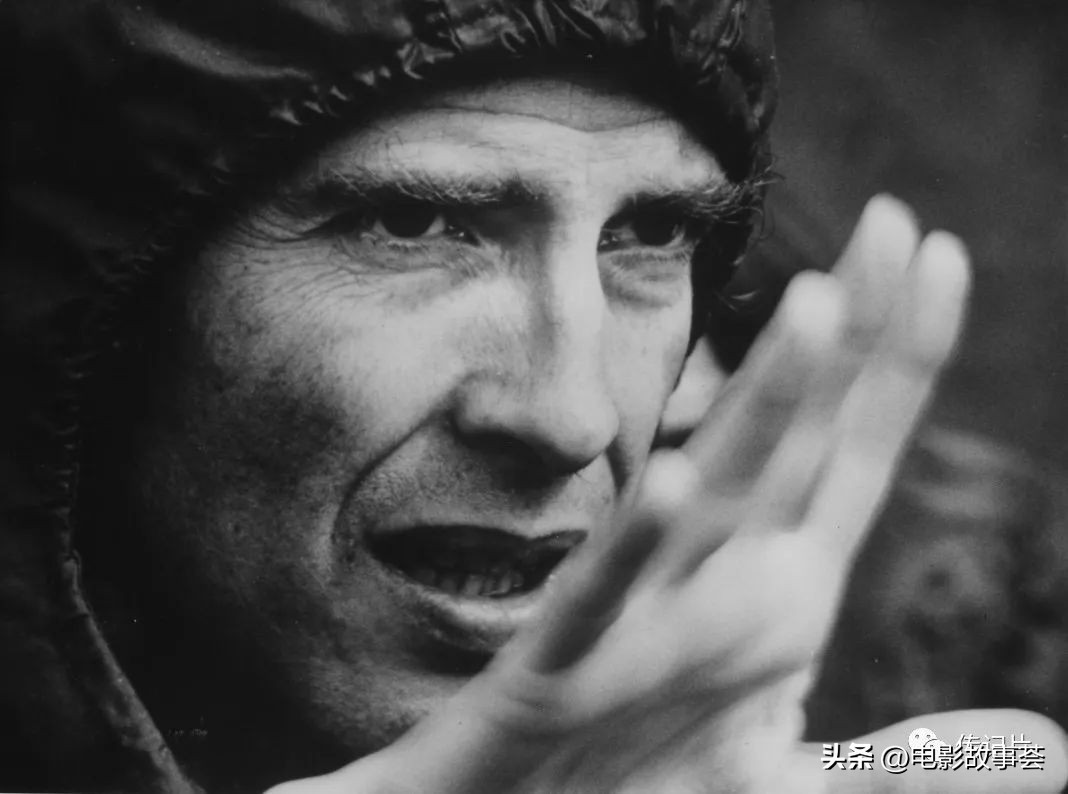

费尔南多·洛佩斯《雨中蜂》剧照

《葡萄牙零年》的作者费尔南多·洛佩斯曾在英国BBC电台工作,求学于伦敦电影学院,回国后也在电影学院任教,他是葡萄牙新电影运动的积极倡导者和践行者。他于1964年和1971年分别拍出了《蠢人》和《雨中蜂》这这两部既有葡萄牙电影传统又在电影形式上有所创新的影片。 费尔南多·洛佩斯2009年影片《扭曲的命运》海报

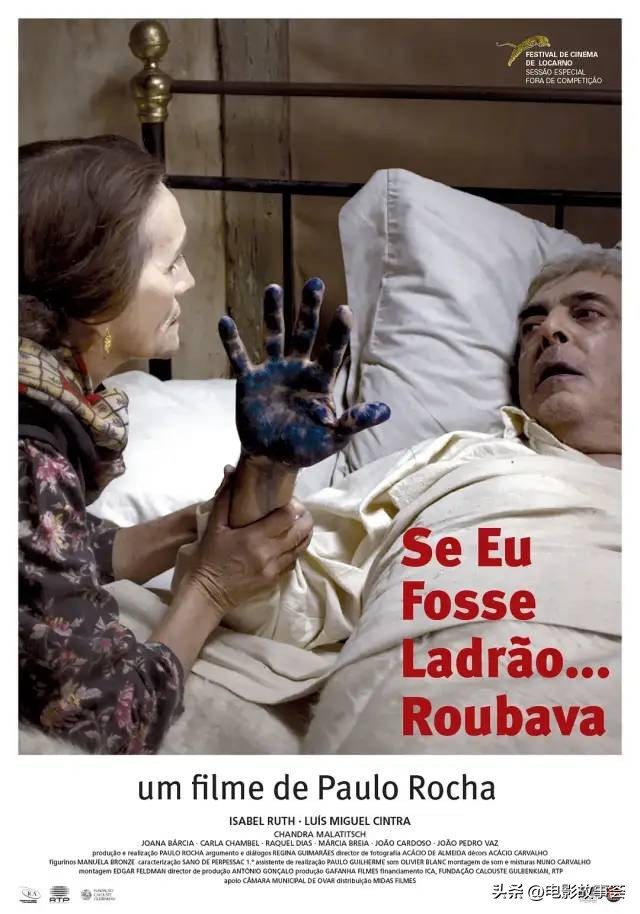

而另一位日后也成为葡萄牙电影大师的导演保罗·罗沙则是“葡萄牙电影新浪潮”的主将,在法国学习电影、曾做过法国大导演让·雷诺阿助手的保罗·罗沙回国后联手奥利维拉,成立和主持“葡萄牙电影中心”的工作,并于1963年和1966年分别拍摄了《绿色年代》和《改变生活》两部“新浪潮”的重要影片。

保罗·罗沙

影片展现了新现实主义在葡萄牙电影中的抬头与复苏,也能看出法国导演让·雷诺阿和日本导演沟口健二的电影风格对保罗·罗沙创作的影响,而这也显示了葡萄牙电影风格形成的方式和路径,毕竟在欧洲的“文脉”中,葡萄牙很少处在主导的地位。

保罗·罗沙影片《里斯本之恋》剧照

不过,“葡萄牙新电影运动”毕竟在萨拉查独裁统治下展开,在严格的审查制度之下,导演们难免会“带着镣铐跳舞”,因此在表现手法上多采用象征、隐喻的方式,而这种“艺术性”的表达很难被普通观众所接受,于是,新浪潮电影在当时终究被归于“小众电影”之列。

保罗·罗沙影片《如果我是贼-我就偷》海报

长寿的曼努埃尔·德·奥利维拉,是葡萄牙电影百年见证人,他不但亲历了“新浪潮电影运动”,也是这场运动的积极支持者和参与者。而在1974年之后,他又和葡萄牙的所有电影人经历了“解封后”的创作自由环境和7、80年代葡萄牙新电影德高峰期,这期间比较成功的葡萄牙电影有《阿尔米基-基比尔的魔鬼》(何塞·丰塞卡·埃·科斯塔导演)、《爱情岛》(保罗·罗 沙导演)、《手技》(莫妮克·鲁特莱尔导演)、《里斯本》、《怀念》(费尔南多·洛佩斯导演)、《神圣的联盟》、《上帝、祖国、权力》、《小丑》、《死亡之地》等。

当然,奥利维拉还“看着葡萄牙新电影人的成长”,其中,年龄与中国“第五代”导演相仿的佩德罗·科斯塔就是其中的佼佼者。

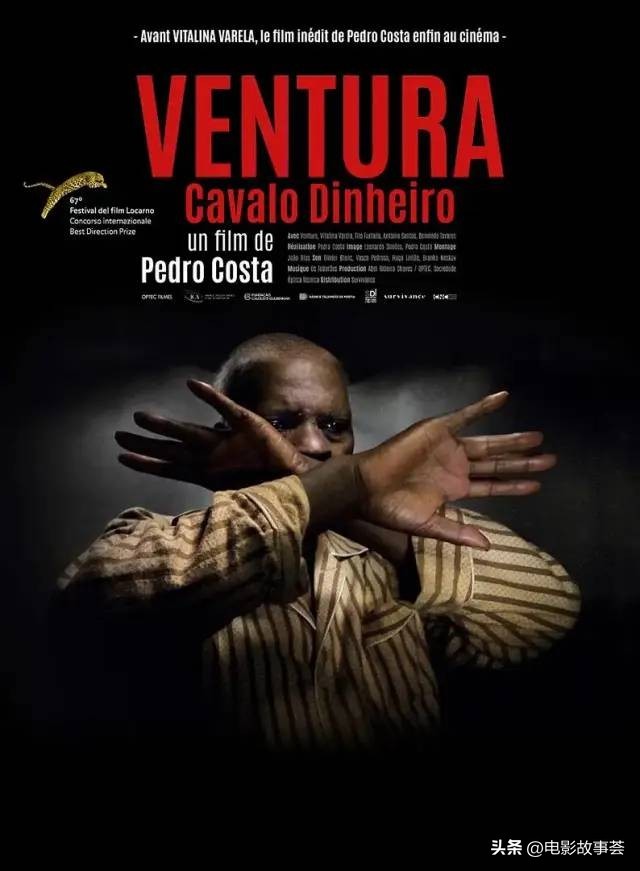

佩德罗·科斯塔

佩德罗·科斯塔1959年出生于里斯本的一个电影之家,其父亲是葡萄牙导演路易斯·菲利普·科斯塔。1994年,35岁的科斯塔就凭借《落入世俗》一片获莫斯科国际电影节评委会特别奖。其后一直到2019年他导演了22部影片,多次获得国际各类奖项,成为葡萄牙当代的著名导演。

《落入世俗》剧照

有评论认为佩德罗·科斯塔是在另类电影领域中非常罕见的、特立独行的导演。在电影语言上遵循巴迪欧的“减法”理论,提倡一种极简主义,在极简主义的背后隐藏着深厚的意味,形成了科斯塔独特的电影风格,同时又体现出了里斯本地区的穷人政治,这共同构建了佩德罗·科斯塔的政治诗学。他的拍摄手法具有独特性,科斯塔放弃了运动镜头、蒙太奇和快速镜头切换本身就是镜头上的“减法”,这种处理无形中模糊了剧情片和纪录片之间的界线,这说明导演在拍摄过程中追求的是生活的自然常态,只有这样才能表现出现实性。(《北京电影学报》)

佩德罗·科斯塔影片《马钱》海报

葡萄牙曾是第一个全球殖民的帝国,随着殖民地的独立和殖民时代的结束,“殖民者优越感”失去,怀旧、感伤、溯源与反思的情绪,也成为新时代的葡萄牙电影中的一种底色。

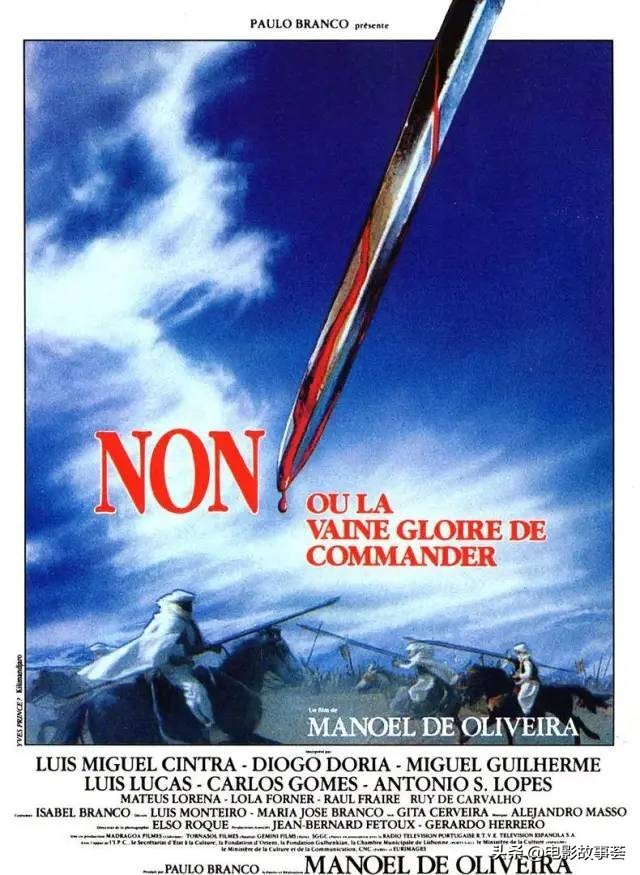

表现这种情绪的代表作品有奥利维拉在1990年拍摄的《不,或者是指挥者的虚荣》,在影片中他表达了既谴责了殖民战争又怀念帝国黄金时代的矛盾心理;

曼努埃尔·德·奥利维拉影片《不,或者是指挥者的虚荣》海报

还有1991年特雷莎·维拉芙尔德拍摄的《亚历克斯》,它刻画了承受着后殖民战争创伤的士兵,无法融入葡萄牙社会、无法处置战争记忆,无法与家人朋友建构有意义的情感纽带,以自杀告终的普通人的内心世界。

特雷莎·维拉芙尔德

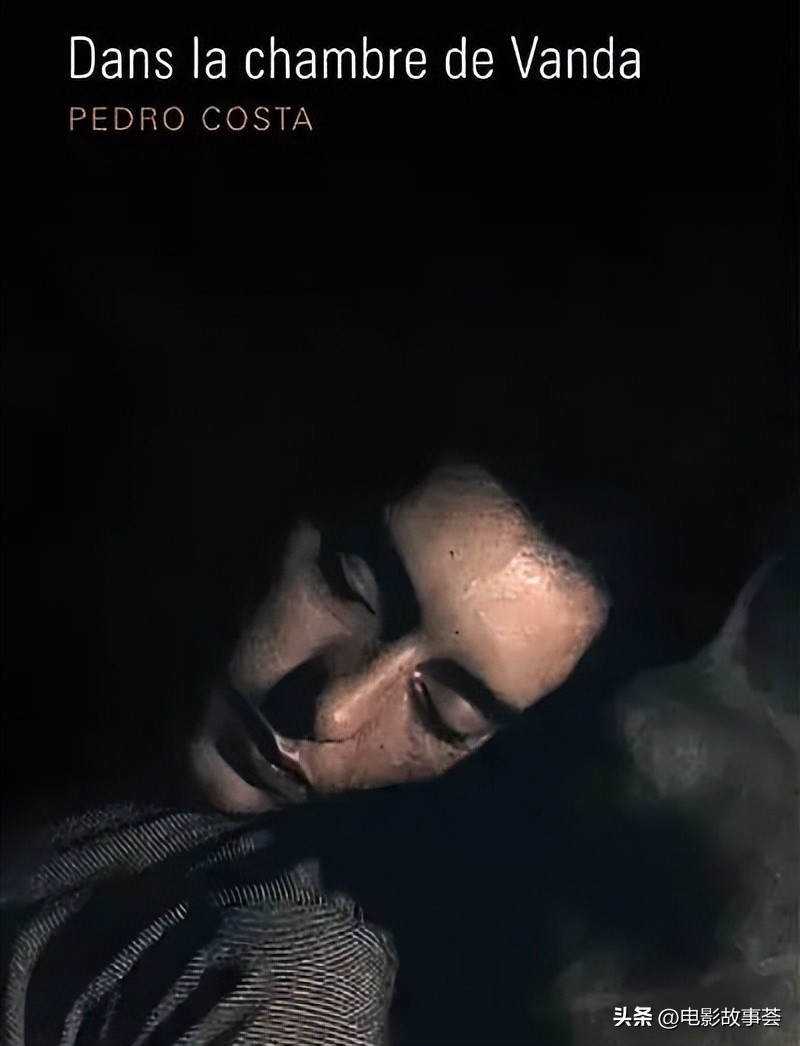

而佩德罗·科斯塔,也试图用“方泰尼亚三部曲”追踪帝国解体在葡萄牙城市地理、人口、文化上打下的烙印。方泰尼亚是住着非洲移民的里斯本贫民窟,1997年的影片《骨未成灰》讲述这里被排斥的流浪者,2000年的《旺妲的房间》讲述一名水果贩的生活以及她所置身的毒品、贫穷与暴力。

《旺妲的房间》海报

下一集我们将去同在伊比利亚半岛的西班牙,领略他们丰富多彩的电影世

界。

(本文根据相关资料整理编写,部分内容参考了傅郁辰所写《艰难的探索--谈葡萄牙电影》等文,在此致谢!图片来自网络,若有异议告知我们即刻删除)

-

- 三本好看的京味高干文,剧情饱满 文笔上佳!你是从哪里入坑的呢?

-

2025-10-09 19:10:18

-

- DC和漫威新电影纷纷曝光,DC粉直呼“过年了”漫威迷都期待着

-

2025-10-09 19:08:03

-

- 《我的青春遇见你》结局是什么?全剧分集剧情介绍

-

2025-10-09 00:25:51

-

- 29部电影控无法拒绝的另类电影

-

2025-10-09 00:23:36

-

- 华语经典电影TOP100全收录

-

2025-10-09 00:21:21

-

- 《急诊科医生》大结局及(1~43集)分集剧情介绍

-

2025-10-09 00:19:06

-

- R级(18岁以下禁)最昂贵的电影:从最差到最好

-

2025-10-09 00:16:51

-

- 《面具》剧情

-

2025-10-09 00:14:36

-

- 香港电影百佳作品,50部经典的精彩港片!

-

2025-10-09 00:12:21

-

- 《陆贞传奇》剧情

-

2025-10-09 00:10:06

-

- 100部日本经典好看电影 -保存下来慢慢看

-

2025-10-09 00:07:51

-

- 漫威(Marvel)超级英雄·电影大盘点

-

2025-10-09 00:05:37

-

- 给大家推荐几个看电影资源电视剧可以用这八个网页哟

-

2025-10-08 09:55:40

-

- 关于调整鸡西电视台频道播出时间的公告

-

2025-10-08 09:53:25

-

- 《我是杜拉拉》电视剧40集分集剧情 王伟得知拉拉怀孕

-

2025-10-07 19:58:18

-

- 婆媳关系好必看的两部家庭电视剧,70、80后必看

-

2025-10-07 19:56:03

-

- 即将开播的电视剧

-

2025-10-07 19:53:48

-

- 任泉参演的电视剧

-

2025-10-07 19:51:33

-

- 西游记原著解读:唐僧(金蝉子)与金鼻白毛老鼠精的情感分析

-

2025-10-15 01:33:23

-

- 黄河电视台简介

-

2025-10-07 19:47:03

2025最新上映电影排行榜 告诉你最近上映的电影

2025最新上映电影排行榜 告诉你最近上映的电影