《十号机密》:特效飞起,结尾升华,歼10战机那些鲜为人知的故事

《十号机密》:特效飞起,结尾升华,歼10战机那些鲜为人知的故事

文 | 旧史重谈

编辑 | 旧史重谈

在2009年10月1日,国庆六十周年大典上,当中国人民解放军空军战斗机群轰鸣着飞过天安门广场上空时,瞬间引起全世界的高度关注。

特别是15架“歼10”战机编队的高调亮相,更是让全场数十万国人沸腾起来。“歼10”是一架什么样的战机?为什么说它是一架能与世界航空大国的现役战机相媲美的新型战机?它又是怎样在西方大国的重重技术封锁中脱颖而出的呢?

纪录片《十号机密》以巧妙的叙事方式和新颖的编辑手法,给人以丰富多彩的视觉效果和强烈细腻的听觉体验,展现了“歼10”战机从设计、制造、试飞到列装我人民空军战斗序列的光辉篇章。

第三代作战飞机

20世纪80年代初,航空大国越来越多的第三代作战飞机不断冲进全世界人们的视野,显示着他们强大的空中优势,炫耀着他们的大国地位。

而我们用来保卫祖国领空的,还是二三十年前仿制苏联的第一、二代作战飞机。我们不得不承认“小米加步枪”已经不可能打赢高科技条件下的现代战争了,危机每时每刻都在威胁着我们那并不安宁的天空。

为强调决定现代战争胜负的因素,影片开篇就提出了军事大国美国国防部关于制空权的论述:“在未来对付拥有军事高技术装备之敌的冲突中,争夺制空权的战斗将是战争胜负的决定因素。”

在目睹了几次世界局部战争、领略了“主宰天空”对现代战争意味着什么之后,中国人对自己现代化空中力量的呼唤也愈来愈迫切。

影片以三位不同身份人物的亲身经历为主线,讲述了他们为早日研制出“歼10”战机,在设计上坚持自力更生、大胆创新;在制造中采用新工艺,新技术严把质量关;

在试验飞行上高标准、严要求,不断挑战飞行极限。为了将这种时代精神在影片中予以完美展现,影片在声音元素的创作上,在不同场景和叙事情节中进行了不同的设计:

故事化片头的声音处理营造了强烈的冲击力和神秘感;解说与同期声的语言叙述方式增加了声音的内涵与层次感;具有时代特征的效果声勾画出影片的时代感和行业特征。

战争场景的声音再现,效果声的动静结合,声音特写的细致刻画,将一部具有历史战争背景的中国航空工业发展宏图展现在银幕上。

突显事态紧迫的片头音效

“歼10”战机的研制是在错综复杂的国际背景下开始的,为了凸显国际环境的复杂性和时代的紧迫感,画面从一开始就将人们带入空中云层。

随着镜头的移动,轰鸣的飞机声进入到人们的听觉空间,各种型号和种类的新型战机做着不同的战术与技术飞行姿态,对地面和海上目标实施着精确出击,在战斗机、轰炸机的多重打击下,地面设施中一架架飞机被摧毁,一辆辆坦克与战车变成废铁,山林与阵地瞬间变成一片火海。

这组画面的声音处理我们采用声音先行的手法,空中云雾移动时,大型飞机的飞行效果声就渐渐地显现出来,飞机冲出云层时强大的轰鸣声已充实整个空间。

根据不同的姿态,采用不同音调,不同音高和不同响度的飞行效果声,一一配合画面使用,彰显出现代飞机在空中飞行时的速度感,灵活性和机动多变的战术技能。

片头多次出现战机轰炸场景,在爆炸效果声的使用上,有精确打击的单点爆炸,有爆炸声连成一片的地毯式轰炸。当一个镜头中出现多点爆炸时。

我们根据炸点的先后顺序和位置以及所炸物体,选择了爆炸声在力度和低频响度上基本一致,爆炸的烈度和高、中频不同的爆炸声,使爆炸场景在听觉上富有力度感,层次感和定位感。

在效果声音的使用上,录音师不但要有理性思维和形象思维,还要有用声音创造影片场景和空间的想象力。

当描写战机在航母上起飞时,我们采用了在听觉上有着爆发力的冲爆启动效果声,以有别于地面飞机场跑道的起飞;极速滑行使用飞机发动机高速运转的强大轰鸣声,当飞机脱离航母时加入重低音声效造成从听觉到心理上的游离感;

收起落架的机械声,飞向天空时的滑动声效,这样短短不足十秒钟的飞机起飞连贯过程,在效果声的细致描述下更加具有立体感和速度感。

解说与同期声形成了影片的语言叙述主体

影视纪录片中解说词是通过解说员的表述来对影片的内容进行阐述与说明的。在解说的引领下观众进入影片内容,解说利用言简意明的语言文字,把事物的形态、性质特征、成因、关系、功能等解说清楚。

使解说与画面语言相融合形成了一种传递信息、表达情感的独特语言形态。本片的解说我们邀请了北京人民广播电台的男播音员担纲,他的语音浑厚清晰,在表述方法上平实自然,给人一种亲切感。

在录制解说时我采用纽曼U87话筒,它的频响特性均衡,表现人物语言细腻,对解说员在旁白中富有情感的语言和表述状态都能给予充分的展示。

在影片后期音频合成制作时,我采用了PROTOOLS系统软件Maxim对解说的声音在响度和音色上进行修饰和处理,将Maxim的压限值调整到-13.8db,最大限幅调整到-8,这样调整后解说的声音在主观听觉上十分饱满,力度感得到了加强。

同期声指在拍摄画面的同时通过摄像机、录音机将现场人物或事件的声音记录下来,声源为画面内的物体或人物。广义上讲同期声的声源来自人与自然,人物的有声语言或由人物活动与环境产生的声音及自然界存在的各种声响。

解说员的旁白与三位主人公富有使命感、自豪感和责任感的心声融合在一起,使得影片一开始就抓住了观众,调动起观众的观影兴趣与求知欲。

为此我们每到一处,首先对同期声拍摄现场进行了仔细地选择和准备,并对现场的声场条件进行调整和处理。话筒选择了超心形指向话筒,摆放位置选择了与人物发声体的最佳拾音角度。

录音电平采用手动方法,并在拍摄前与各部门协调进行试音试录,将被拍摄人物的情绪调整到最佳状态。

这样我们所录出同期声的质量才能做到音质清晰、自然、有力度,语言表述准确,人物真实富有感染力,并使同期声的语言在语言叙述声音质感上与解说员的声音达到同一个层面。

本片用解说与同期声的语言叙述的手法勾勒出了语言蒙太奇的叙述形态,使解说和同期声在表现主客观事物中将现在时与过去时的场景客观、生动地展现在观众面前,并且运用精炼准确的语言,表达了人物的真情实感,达到了言之有物,声画并茂的视听观影效果。

效果声的渲染使影片更具观赏性

影视艺术中效果声是声音的三大要素之一,效果声应当是客观世界的真实再现,但是这种再现又不能是机械的,而是经过录音师在充分理解影片的叙述方式和故事情节基础上,精心提炼与选择并且艺术化地将效果声应用到“再现的客观世界中”。

在讲述中国人民志愿军空军与美国空军空战时,导演用纪录片电影画面再现了20世纪50年代初发生在朝鲜战场的激烈空战。

敌机的野蛮轰炸与骄狂气焰更加激发了新中国志愿军飞行员的战斗意志,在警报声的鸣响中飞行员们急速跑向战机,坚定有力的关舱门声响表达了勇士们必胜的决心,射向天空的信号弹吹响了战斗的号角。

在发动机的轰鸣声中一架架战鹰在年轻的志愿军空军飞行员驾驶下,飞向弥漫着硝烟的战场。在描写这场空战时,我使用了20世纪50年代喷气式战机的效果声,飞机起飞时轰鸣声很大,低频多速度适中。

在空战中,我们将飞机飞行中产生的各种变化声效运用到战机的追逐中,拉升操作杆,按下火炮发射钮,一发发炮弹射向敌机,中弹后的敌机拉着黑烟发出刺耳的叫声撞向山头。

当飞机就要撞到山体时刺耳的叫声变成了变调的哀鸣,一声巨响,曾经骄狂一时的美军飞机在大火中化为灰烬。这样一组由黑白电影资料片编辑的空战场景,在丰富生动的效果声渲染下使其更具观赏性和真实感。

时代感与行业特征的声音描述

影像是留住历史、记录历史的有效手段,它为人们印证历史提供了可追寻的足迹。电影记录声音的历史虽然不足百年,但它为人们见证历史,分析发展变化的大千世界发挥了不可替代的作用。

影片《十号机密》不但向观众展现了歼-10战机的研制过程,同时也向观众介绍了我国在不同历史时期航空工业所取得的丰硕成果。

像1954年我国制造的第一架飞机“初教5”,1956年生产的“歼5”(喷气式)以及后来的“歼教-1”“歼6”“歼7”等多种型号的战机,在研制中所使用的制造设备如车床、铣床、电钻、电焊等都是那一历史时期的印记。

在影片中我们将那个年代的工业生产设备效果声都一一给予准确定位和还原。不同种类和型号的飞机,其飞行和运转时的效果声都是那个年代由老一代录音师记录下来的真实声效,使得我们在飞机效果声的运用上做到有据可循。

结语

“歼10”战机从研制到批量生产都已进入到电子信息时代,电子化的制图与设计,大型数控机器设备的使用,使“歼10”战机的生产研制更具现代化,这些新型设备的效果声不仅为影片描述新中国航空工业发展现状提供了印证,而且使人们更加具象地看到和听到这个场景。

同时,通过充满时代感的声效之间的对比,更深刻地意识到时代的进步与发展。因此,音响效果的时代感和差异化,是录音师在制作影视作品时,用声音向观众展示影片、见证历史所应掌握的必要手段和基本要素。

-

- 《三国演义》五虎八骠十六小彪将之:三国十六小彪将篇

-

2025-11-19 17:08:23

-

- 《我不是药神》原型陆勇:因“卖假药”被捕,为何全身而退不坐牢

-

2025-11-19 17:06:08

-

- 高达9.5分的爆款电影!《疯狂动物城》带你看种族多样的动物世界

-

2025-11-19 17:03:53

-

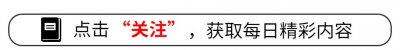

- 男人为什么一定要看电影《教父》三部曲?

-

2025-11-18 05:00:21

-

- 《少年歌行》剑仙李寒衣的出场太惊艳,皇朝的纷争最终鹿死谁手?

-

2025-11-18 04:58:07

-

- 《拜托了衣橱》设计师背景惊人,千万外套惊呆谢娜陈赫

-

2025-11-18 04:55:52

-

- 《犯罪都市》:哈尔滨张谦蛋的韩国岁月

-

2025-11-18 04:53:37

-

- 《唐人街探案》最后的那一笑,成了许多人心中的噩梦

-

2025-11-18 04:51:22

-

- 《你和我的倾城时光》厉致诚林浅夫唱妇随,一言不合就要相守到老

-

2025-11-18 04:49:07

-

- 《使徒行者2》豆瓣评分高开7.5,上映首日票房破亿,十亿稳了

-

2025-11-18 04:46:52

-

- 《拥抱幸福》结局简评:正义终将战胜邪恶的,有情人终成眷属的

-

2025-11-18 04:44:37

-

- 《最强大脑》正式定档,王峰王昱珩都出局,最强大脑已是一场秀

-

2025-11-18 04:42:22

-

- 《魔幻手机3》要来了,万年捧不红的舒畅,会成下一个“景甜”

-

2025-11-18 04:40:08

-

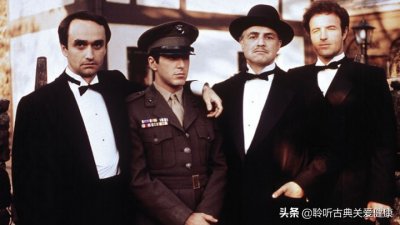

- 十部精神病题材的电影,第七部是心头最爱

-

2025-11-17 14:38:15

-

- 盘点绯闻女王周迅十部最经典影视佳作

-

2025-11-17 14:36:00

-

- 情难自制:10部令你沦陷其中的真性情电影

-

2025-11-17 14:33:45

-

- 《罗曼蒂克消亡史》:电影中的都市传说与现代爱情

-

2025-11-17 14:31:30

-

- 中国电影票房排行榜,第一名120亿已进入全球影史票房榜前10名。

-

2025-11-17 14:29:15

-

- 兴都库什之殇——十部美国入侵阿富汗题材战争电影

-

2025-11-17 14:27:01

-

- 十部经典喜剧电影推荐,每部都让你捧腹大笑,你都看过哪些呢?

-

2025-11-17 14:24:46

2025最新上映电影排行榜 告诉你最近上映的电影

2025最新上映电影排行榜 告诉你最近上映的电影