史论小明王韩林儿

史论小明王韩林儿

元朝末季,群雄蜂起,腐朽的元朝终于为农民大起义所推翻。韩林儿(?-1366)建立“大宋”政权,雄据中原长达十余年,成为反元斗争的一面旗帜和精神领袖、杰出领导人。清代大学士张廷玉主编的《明史》专门为韩林儿立传,称“林儿横据中原、纵兵蹂躏,蔽遮江淮十有余年。太祖得以从容缔造者,藉其力焉。”然而,在我们的思维印象中,好像韩林儿就是一个懦弱无能的傀儡皇帝。这是为何?其实,这是我们是被《元史》给误导了!

《元史 本纪第四十四》:“二月己未,刘福通等自砀山夹河迎韩林儿至,立为皇帝,又号小明王,建都亳州,国号宋,改元龙凤。”修撰于明洪武年间的《元史》除了上述记载较为公允外,其他涉及龙凤政权和小明王的却都是这样记载的

“(至正十一年五月)辛亥,颍州妖人刘福通为乱,以红巾为号,陷颍州。初,栾城人韩山童祖父,以白莲会烧香惑众,谪徙广平永年县。至山童,倡言天下大乱,弥勒佛下生,河南及江淮愚民皆翕然信之。福通与杜遵道、罗文素、盛文郁、王显忠、韩咬儿复鼓妖言,谓山童实宋徽宗八世孙,当为中国主。福通等杀白马、黑牛,誓告天地,欲同起兵为乱,事觉,县官捕之急,福通遂反。山童就擒,其妻杨氏、其子韩林儿逃至武安……”

“是月(至正十五年六月),大明皇帝起兵,自和州渡江,取太平路。自红巾妖寇倡乱之后,南北郡县多陷没,故大明从而取之。”

对红巾军起义,元史的修撰者用“妖人”,“妖言”这样的个性化强烈的字眼来予以表述,将刘福通视作妖人,认为韩山童是倡乱天下的始作俑者。称朱元璋的军队为大明兵以示区别,从而湮灭朱元璋与龙凤政权之间的关系。

再来看另一部研究明史很重要的参考资料。明代钱谦益所著的《国初群雄事略》卷一《宋小明王》是这样记载的:大明兵克婺州,设浙东行省于金华府。先是十月,太祖亲领马步数万众,一马军兼二步军,征浙东,悬金牌镌云:“奉天都统中华。”至是,克婺州,于省门建立二大黄旗,两傍立二牌,旗上书云:“山河奄有中华地,日月重开大宋天。”牌上书云:“九天日月开黄道,宋国江山复宝图”。可以看出,当时的朱元璋羽翼未丰,率领起义军攻克婺州后,要继续招兵买马,向社会公众打出来的标语:“奉天都统中华”、“山河奄有中华地,日月重开大宋天”,“九天日月开黄道,宋国江山复宝图”。这段史实标明,当时的朱元璋还是奉召的还是韩林儿龙凤政权的号令,要恢复的还是韩林儿政权的最终目标:光复大宋江山。

为什么《元史》的记载和其他史料有这么大的差别呢?我们就要看看明修《元史》是什么时期修的?

洪武元年(1368)八月,明军北伐占领大都,元顺帝北走,退居大漠,明太祖朱元璋遂于当年十二月,命令宋濂,王祎等人纂修《元史》,以此宣布元朝已经正式灭亡,被大明取而代之,属于紧急上马的政治工程,因此进展非常迅速。从洪武二年(1369)二月在南京天界寺正式开局编写,到该年八月结束,仅用了188天的时间,便修成了除元顺帝一朝以外的纪37卷,志53卷,表6卷,传63卷,共159卷。由于编纂的时间太仓猝,缺乏顺帝时代的资料,全书没有完成,于是在洪武三年二月又重开史局,经过143天的纂修,增编顺帝纪10卷,以及《五行》、《河渠》、《祭祀》、《百官》、《食货志》各1卷,三公和宰相表的下卷,《列传》36卷,共计53卷。然后合前后二书,厘分附丽,共编成210卷。前后两次纂修,总共历时仅331天。

元史修的时间短,但是未必代表潦草,元史修的时间短,恰恰与其大幅度改史,迎合朱元璋有很大的关系。《明代官方修史与朝廷政治》一书曾明确指出:明代官修元史大致篡改了三方面内容:1.神化朱元璋 2.丑化红巾军 3.篡改朱元璋曾经效力于龙凤政权的历史。

洪武初修《元史》其主旨之一,即视元末红巾军为贼为逆,与龙凤政权划清界限。早在吴元年(1366年),朱元璋就明确地认为元末农民起义是妖人作乱。

太祖致元主书日:“辛卯之年(至正十一年),妖人横起,不三四年间,海内外势如瓦解,陛下屡尝命将征伐,国势日衰,妖气愈盛,遂令故将大臣服毒而殁,临阵而陷,十常八九..。如以义旗而兴为将者李察罕、张思道、李思齐虽能殄灭妖寇,功已高,权己重,豪杰之志在焉。陛下不能谁何,犹甚于妖人之作乱也。”此时,韩林儿刚刚死去不久,龙凤政权的余温犹在,朱元璋就迫不及待地将其视为妖寇,反而把与红巾军为敌的元朝割据军阀视为义军,转变之速令人惊讶。

《元史》当中充斥着这种以红巾军为妖寇,以镇压红巾军为义举的说法。《元史》对朱元璋曾奉龙凤年号,为宋之元帅、吴国公、吴王等历史事实皆隐而不书,刻意隐瞒大明政权与龙凤政权之间的关系。这一切都是为了宣扬太祖起兵与倡乱首祸的红巾军不同,避免大明政权背负违背礼教以下犯上的历史罪名,维护大明政权的合法性与正义性。历代史家对于朱元璋改史的历史事实也是颇有微词的,而且非常关键的一点,朱元璋本人对于元史的仓促修成和大肆篡改有非常大的作用,赵翼就曾经一针见血的指出:盖三十二卷以前,系初次进呈,三十三卷以后,则第二次进呈者。诸臣以太祖威严,恐干烦渎,遂不敢请将前后两书重加编订耳。由此看出,实际上朱元璋才是元史的真正总裁,元史之所以变成今天这样,完全就是朱元璋一手造成的。

历史不容篡改,官修《元史》、《明实录》诸书对韩林儿的业绩都讳莫如深,所幸在明高岱的《鸿猷录》、何乔远的《名山藏》等私人著述中留下一些宝贵的记录。他们盛赞:“林儿焚上都、据辽左、陷晋冀、扰关陇,使元兵疲于奔命”的丰功伟绩,这才是历史的真实。今天,让我们从被篡改的史料的缝隙中,以及其他史料的记载中,还原一个真正小明王——韩林儿。

1 韩林儿和其父韩山童是反元斗争的一面旗帜

元中统五年,大臣赵天麟曾奏疏称:“又江南豪民广占农地,驱役佃戸,无爵邑而有封君之贵,无印节而有官府之权”形象地反映了元朝末年社会矛盾的尖锐程度。以蒙古族贵族为主的统治阶级,对各族特别是汉族人民的掠夺和奴役十分残酷。他们疯狂地兼并土地,把广阔的良田变为牧场,”驱役佃户”,农民失去土地沦为奴婢。官府横征暴敛,苛捐杂税名目繁多,全国税额比元初增加20倍。政府财政入不敷出,滥发货币,祸国殃民。加上黄河连年失修,多次决口,真是民不聊生,元张养浩《归田类稿·哀流民操》云:哀哉流民,“死者已满路,生者与鬼隣。”元末阶级矛盾和民族矛盾的极端尖锐化,终于导致了元末农民起义。

元朝,喇嘛教传入,并被奉为国教,处于独尊地位。至大元年(1308),元武宗下诏限制白莲教活动。至治二年(1322),元英宗又下令废禁白莲教,从此白莲教处于非法地位,转入秘密活动。后来逐渐与弥勒教结合,崇奉中心由阿弥陀佛转向弥勒佛,以“释迎佛”为思暗势力的代表,以“弥勒佛”和“明王”为光明的象征,宣称“释迦佛衰”,“弥勒佛治世”、“明王出世”,隐喻旧世界必然为新秩序所代替。终元一代,白莲教尽管受到严格的限制,教徒惨遭杀戮,但却屡禁不止。如元泰定二年(1325),息州(河南息县)赵丑厮、郭菩萨起义,声称“弥勒佛当有天下”,至元三年(1337),信阳(河南信阳)棒胡起义,造弥勒佛小旗为号召,至元四年(1338),袁州(江西宜春)彭莹玉、周子旺起义,倡言“弥勒下生,当为世主”。白莲教已成为元代农民起义的传统组织形式。

韩林儿出身白莲教世家,其祖上因以白莲教“烧香惑众”,被官府自栾城谪徙广平永年(今河北永年东南)。其父韩山童又“倡言天下当大乱,弥勒佛下生,明王出世,河南、江淮之人,翕然信之”,成为白莲教的著名领袖。

至正四年(1344)五月,黄河暴溢,北决白茅堤、金堤(今河南兰考东北)。沿河州郡先遇水灾,又遭旱灾、瘟疫,灾区人民死者过半。黄河决堤后,冲坏山东盐场,严重影响元朝政府的国库收入。至正十一年四月,顺帝命贾鲁为工部尚书、总治河防使,强征民工15万人开凿两百八十里新河道,使黄河东去,合淮河入海,时紧工迫,监督挖河的官吏乘机克扣河工“食钱”。河工挨饿受冻,群情激愤。至正十一年底,元顺帝又决定变更钞法(见钞),滥发纸币,造成通货膨胀,,最后到了"皆以物货相贸易。公私所积之钞,遂惧不行”。“开河”和“变钞”促使元末社会矛盾进一步激化。

韩山童与其信徒刘福通、杜遵道、罗文素、盛文郁、王显忠、韩咬儿等聚众3000人于颍州(今安徽阜阳)颍上县,杀黑牛白马,誓告天地,准备起义。韩山童发布文告内有“蕴玉玺于海东,取精兵于日本。贫极江南,富夸塞北”(《草木子·克谨篇》)等语,打出“虎贲三千,直抵幽燕之地;龙飞九五,重开大宋之天”(《辍耕录》卷二七《旗联》)的战旗。山童还自称宋徽宗八世孙。这些文告和宣传,无非是为了揭露当时社会的贫富不均,用“复宋”来号召群众投入反元武装起义。但正当起义群众聚集一起宣誓起义时,地方官突然派兵前来镇压,韩山童被捕牺牲,韩林儿与其母杨氏,乘乱突围到武安山(今江苏徐州境)。

这时,刘福通等冲出重围,重新聚合起义军,于五月初三日占领颍州城,大起义正式爆发。刘福通等击败前来镇压的元军,迅速占领今安徽、河南许多城镇。至正十五年(1355)二月,刘福通将辗转迁至安徽砀山夹河的韩林儿迎至亳州(安徽亳县)称帝,建国号“大宋”,年号“龙风”。以亳州为都城,正式建立农民政权。韩林儿作为亡宋皇室后裔及白莲教首的韩山童之子,成为红巾军的精神领袖。部属称他为“主公”,尊其母杨氏为皇太后。贫苦农民“多乐从乱,不旬日众殆数万人”。

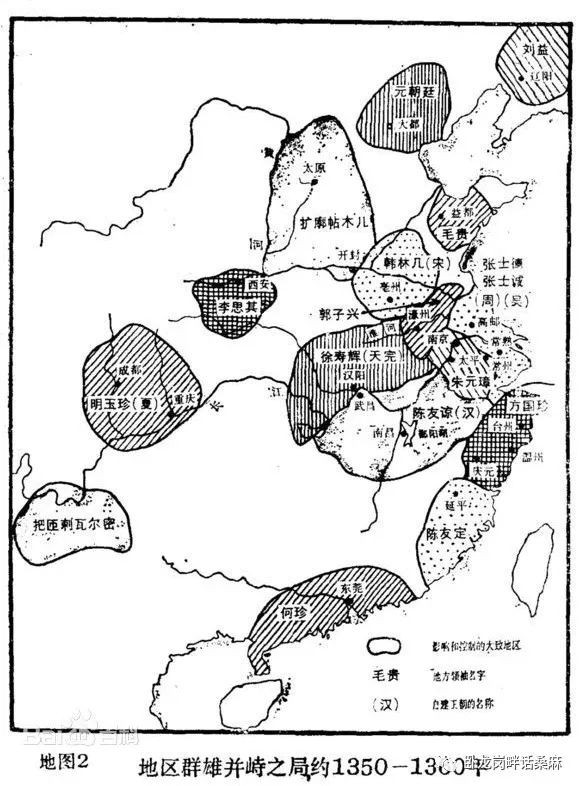

韩宋政权拆鹿邑县太清宫的木石修治宫阙,殿前矗立两面大旗,上书:“虎贲三千,直抵幽燕之地;龙飞九五,重开大宋之天”。号召驱逐蒙元统治若,恢复宋朝的旧江山,得到四方响应。颍州起义后,起义烈火迅速燃遍大江南北,起兵反元者“无虑千百计”。北方红巾军的首义之功不可磨灭。其中影响较大的,起于蕲(湖北蕲春)、黄(湖北黄冈)的徐寿辉、彭莹玉部,起于徐州的芝麻李、赵均用部以及占据濠州(安散风阳)的郭子兴、孙德型部等,都莫不奉其年号,以号令军中,一时反元的红巾军系统有众三十余万。韩林儿成为一面适合广大群众的传统习惯和觉悟程度的通俗旗职,他的感召力是当时其他起义领袖所无法比拟的。千千万万的群众聚集在这面旗帜下奋不顾身地投入反元斗争。

2 韩林儿是反元斗争的卓越领导者

韩林儿和龙凤政权建立初期,在淮西一带与元军展开拉锯战,互有胜负,红巾军曾于太康战败,丞相王显忠、罗文素被俘杀,都城亳州失守,韩林儿一度退守安丰(安徽寿县)。

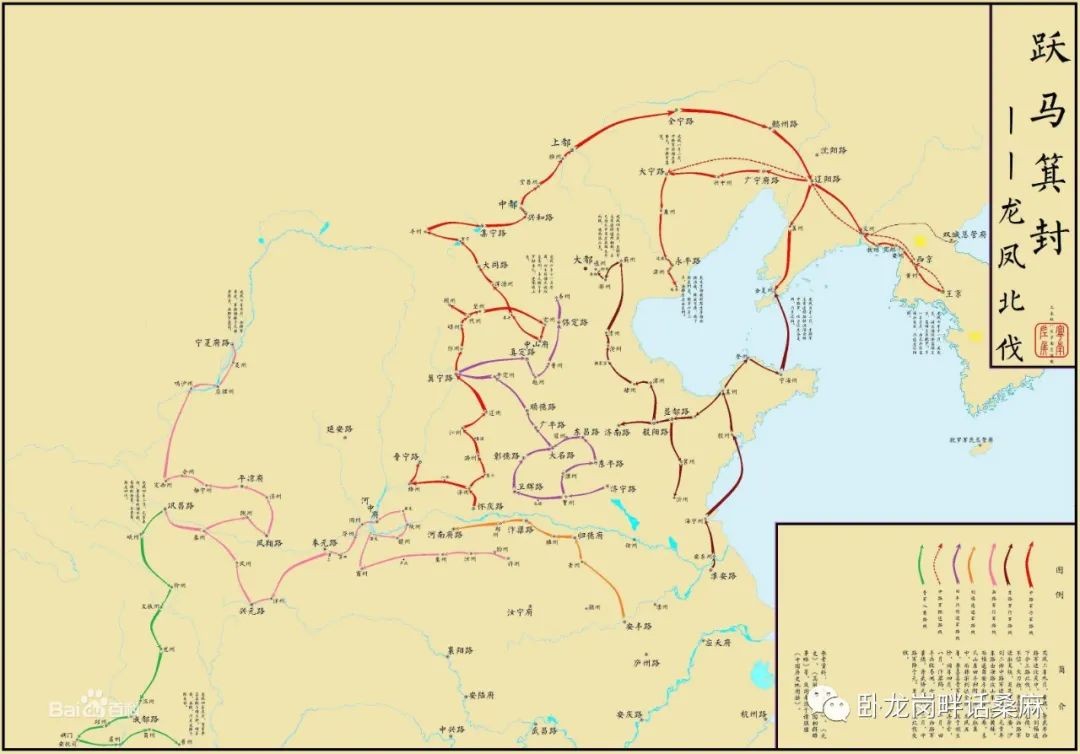

但从龙凤二年(1356年)起,韩宋政权组织力量,发起强大攻势。“其军分三道”,挺进黄河以北,刘福通则率军攻克河南府(河南洛阳),从此,红巾军“其势大振”。龙凤三年(1357年),韩林儿刘福通作出重大战略决策,分兵三路北伐。东路由毛贵率领,经山东、河北进攻大都;中路由关先生(即关铎)、破头潘(即潘诚)等率领,攻向山西、河北一带,经大同直捣元上都(今内蒙古多伦西北),放火烧毁“富夸塞北”的蒙古皇宫,继续转战辽东各地;西路由大刀敖、白不信、李喜喜率领,直趋关中,攻下兴元(今陕西南郑县)、凤翔(今陕西凤翔县),转战四川、甘肃、宁夏各地。农民起义军节节胜利,出现“官府四散躲”,“红军府上坐”的大好形势。

在三路大军北伐的同时,龙凤四年(1358年)刘福通率部攻克汴梁(今河南开封)。翌年五月,攻克汴梁,小明王自安丰迁来,宣布以汴梁为国都。汴梁原为北宋首都,韩林儿以此地为都城,作为“复宋”的实际步骤,产生很大的政治影响。

韩宋政权迁都汴梁之后,红巾军长驱北伐,转战数千里,声势浩大,正如当时一首诗所形容的:“火飞华岳(华山)三关破,血汉秦川(陕甘一带)万马奔”,出现了“巴蜀、荆楚、江淮、齐鲁、辽海,西至甘肃,所在兴兵、势相连结”的全盛局面,其中,韩林儿选派毛贵率领的北伐东路连克胶州、莱州、益都、般阳、济南、把整个山东均置于韩宋政权的控制之下。接着又挥师北上,“水陆并进,首民相街”攻克蓟州(河北县),前锋直达潮州“北京通县境内)的柳林,离大都只有一百二十里。元朝官吏和军队“惊惶四散,曾无斗志、王徽州县、悉皆空城”。元朝统治集团内部人心惶惶,有人主张“北巡以避之”,即逃往草原,有的则主张“迁都关陕”。红巾军的势力一度“东逾齐鲁,西出函秦,南过闽广,北抵幽燕”,达到了全国农民成争新高潮的顶峰。

在军事进攻的同时,韩林儿还积极推行某些切合实际的政治经济措施。龙凤四年(1358年)小明王在汴梁,“造宫阙、易正朔”,增设官署,颁发符印,北伐有功将领皆加官晋爵。在济南“立宾兴院,选用故官,以姬宗周分守诸路”。政治上减少敌对专力:“又于莱州立三百六十屯田。每屯相去三十里,造大车百辆以挽运粮储” 冬用陆运,夏用水运,使经济充裕、保证了农民军的粮饷供应:并规定:凡“官民田,十上收二分,减轻了人民的赋税负担。小明工政权以其智略和才能,在山东规两整齐,使民心归向,得比据守其地达三年之久。

3 韩林儿是大明王朝的先驱者

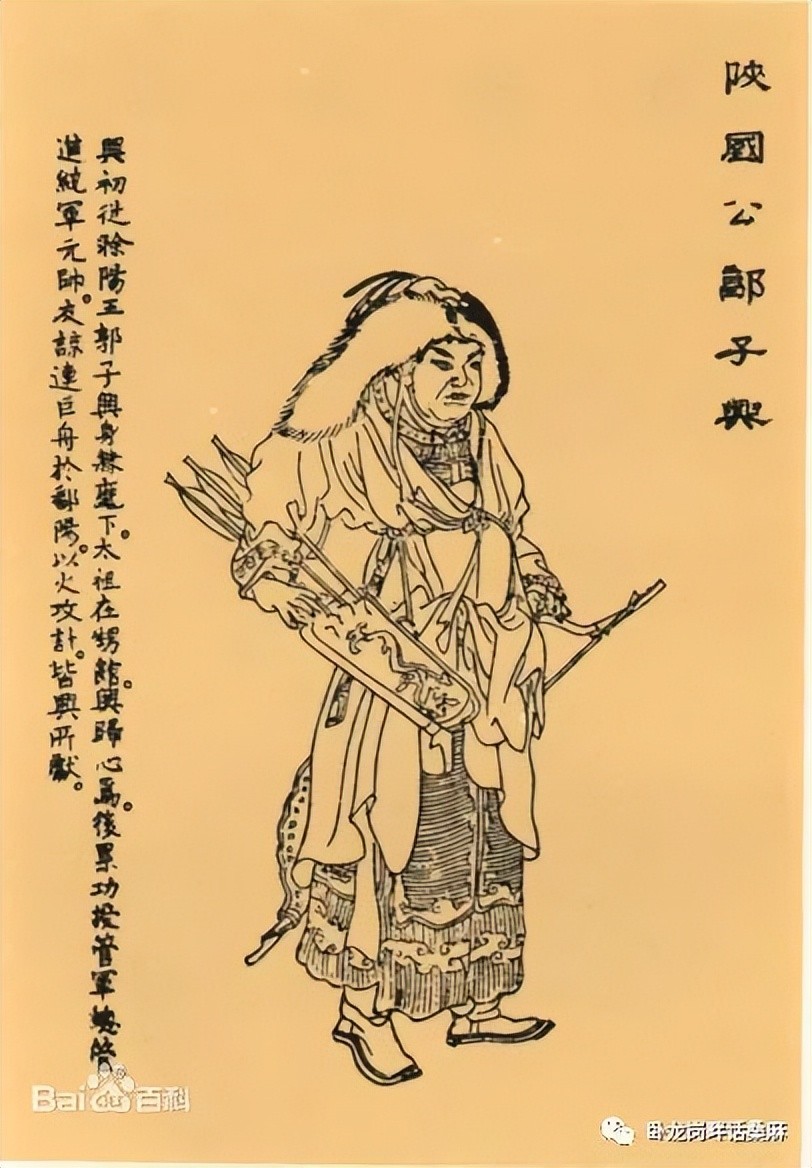

明朝开国皇帝朱元璋原为农民军领袖郭子兴部将,而郭子兴则是韩山童的“门弟子”。朱元璋更长期同韩宋政权保持政治上的隶属关系。龙凤元年(1355),郭子兴死后,朱元璋取得这支起义军的实际领导权,小明王封他为左副元帅,从此,这支起义军正式归韩宋政权统辖。龙凤二年(1356),朱元境打败元将蛮子海牙军。攻克集庆,改称应天府,成为一支反元劲旅,又接受小明王授予的江南行省平章政事和枢密院同签枢密的官职,“文移用龙凤年号、旗帜成衣皆红色”,并于官邸设置小明王御座,虚位供奉,率官属对之行朝拜礼。

当然,一开始朱元璋在是否受封的问题上曾有过思想斗争。后经部将劝解,始接受封号。当时韩宋政权雄踞中原,四方响应,而朱元璋新占和阳(安徽和县)、“以孤军保一城”,势单力薄,他“念林儿势盛可倚藉”,四方接受其任命,意在借大旗以扩充自己的实力。

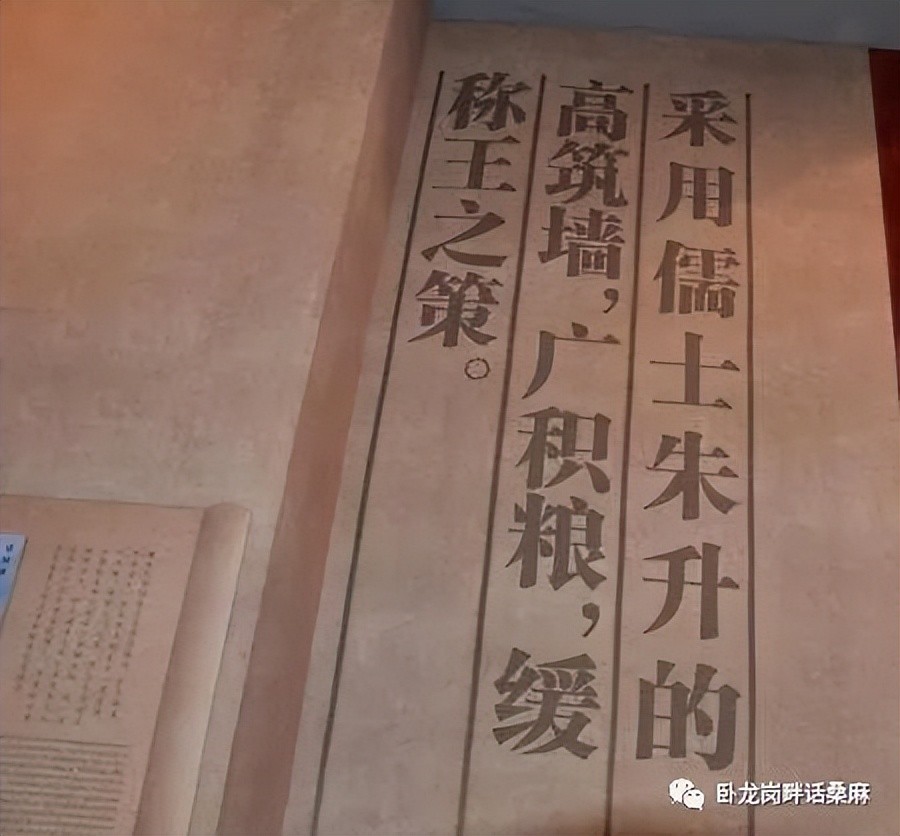

朱元璋靠韩林儿龙凤政权吸引元军主力,在江南地区确立自己的优势地位。他采纳名儒朱升所献“高筑墙、广积粮、缓称王”的策略,先后接受小明王所授仪同三司、江南等处行中书省左丞相、吴国公等封号、以迎合民心。而同时致力于发展生产,巩固后方,缩小目标,壮大实力。

龙凤九年(1363),当张士诚部将吕珍围攻安丰,小明王处于困境之时,朱元璋认为若安丰失守,应天将失去屏障,于是亲率大将徐达、常遇春等驰援安丰,常遇春三战三捷,吕珍败走,安丰解围。朱元璋遂将小明王移至滁州,建造宫殿,供奉甚为优厚。虽然,从此小明王实际上已不能预闻军政大事,龙风政权仅存虚名,但朱元璋依然倚借其背日声威,把它作为自己手中号令红军的一块招牌。

龙凤十年(1364)正月,李善长、徐达等以朱元璋“功德日隆,屡表欢进......固请不已”,于是朱元璋遂于应天即吴王位,建中书省,设置百官,但名义上仍用“皇帝(小明王)圣旨,吴王令旨”发号施令。直到龙凤十二年(1366),朱元璋统有江南,在讨伐张士诚的《平周檄》中才公开咒驾白莲教是“烧香之党”,“妖言即行,凶谋遂逞”。攻击红巾军“焚荡城卵,杀戮士夫。茶毒生灵,千端万状”。为自己背叛农民军进行辩护。同年十二月,小明王死后,朱元璋才把龙凤纪年这一套徒具形式的隶属关系抛弃了。元至正二十七年(1367,吴元年),朱元璋正式即皇帝位。翌年,改元洪武,定国号为明,完成了由农民起义领袖向封建皇帝的转化,从一定程度也实现了韩宋政权首倡的“反元”事业。

当然,韩林儿有他的局限性。韩林儿带领的义军虽然骁勇,但没有突破封建农民起义的局限,他军纪不严,欺压百姓,尝到部分起义成果后,就忘记了最初起义的目的。这是他由盛转衰的根本原因,也是值得后人警惕的地方。司马迁在《史记·刺客列传》云:“其义或成或不成,然其立意较然,不欺其志,名垂后世!”所以,韩林儿不是失败者,他是一位值得后世尊重的勇者!韩宋政权“横据中原,......蔽遮江淮十有余年”,牵制了元朝对江南的镇压力量。朱元璋起于江南,建立明皇朝,“得以从容缔造者,藉其力焉”。韩林儿实为反元斗争的卓越领导者、缔造大明朝的先驱者,这不容置疑。

(图片来源于网络,如有侵权请联系删除。)

-

- 盘点银幕男神金城武的47部精选作品,每一部都是经典!(上)

-

2025-08-25 06:19:57

-

- 长城抗战4 热河沦陷

-

2025-08-25 06:17:42

-

- 牧童遥指杏花村,这赫赫有名的“杏花村”究竟在哪?

-

2025-08-25 06:15:27

-

- 奥运冠军沈锡希:被教练多次侵犯殴打多年的一个可怜人

-

2025-08-25 06:13:12

-

- 花花公子女郎与百万富翁一夜闪婚,却与前夫旧情复燃

-

2025-08-25 06:10:57

-

- 家里有衣鱼虫怎么才能自然消失

-

2025-08-24 11:56:19

-

- 跟灭霸一个级别的大boss“毁灭博士”即将登场

-

2025-08-24 11:54:04

-

- 「森警科普小讲堂」之穿山甲

-

2025-08-24 11:51:50

-

- 周末晚间打“虎”!北京市副市长高朋被查

-

2025-08-24 11:49:35

-

- 一位开叉车的小伙子晒出工资单,许多人都羡慕了

-

2025-08-24 11:47:20

-

- 许文广,1960年出生北京,影视公司董事长,他演“袁绍”非常到位

-

2025-08-24 11:45:06

-

- 为国产点赞,无法拒绝的视觉盛宴!斗破苍穹绝美壁纸

-

2025-08-24 11:42:51

-

- 神农氏为何尝百草?

-

2025-08-24 11:40:36

-

- 商河县弘德中学举行2023届初中毕业典礼

-

2025-08-24 11:38:22

-

- 交管12123丨免检车如何申领检验合格标志?

-

2025-08-24 11:36:07

-

- 深圳小夫妻在5.9㎡阳台种菜,蔬果不断!网友:种出了一个春天

-

2025-08-24 04:42:36

-

- 每日推荐一首草原歌曲——《蒙古人》,与喜欢的朋友共享

-

2025-08-24 04:40:21

-

- 中国伟人

-

2025-08-24 04:38:07

-

- 投诉中国移动的有效方法

-

2025-08-24 04:35:52

-

- 女子成植物人10多年,一直昏迷不醒,突然在病房生下个孩子

-

2025-08-24 04:33:38

以前很红的歌星卫兰,为何突然销声匿迹了?

以前很红的歌星卫兰,为何突然销声匿迹了? 网传将鄂州并入武汉,城市体量小,又是都市圈副城等都是关键因素

网传将鄂州并入武汉,城市体量小,又是都市圈副城等都是关键因素