儒林外史:人性的光辉-马二先生

儒林外史:人性的光辉-马二先生

一般都认为清代著名小说《儒林外史》是所谓的“讽刺小说”,讽刺的是明清科举众生相。由于《范进中举》入选中学教材,这种固有印象更是深入人心。这本书确实生动地塑造了很多旧时的读书人形象,但它绝不是简单地讽刺,如果完全用“讽刺”来读这本书和理解书中人物,那么这个视角本身就很讽刺。当你在嘲笑书中人“迂腐”的同时,殊不知你自己的脑筋也正在某种禁锢中。文学就是文学,我们都应当从人和人性的本质去看文学作品。

清代著名小说《儒林外史》

我们今天谈的是《儒林外史》中一位令人感动的人物:马二先生。马二先生,名静,字纯上,处州人(浙江丽水)。书中,马二先生是一个长达二十四年没有考中科举、在书店里以“选家”(编写优秀八股文选)为业的清苦文人,一介穷儒,却能对素昧平生初交不久的“朋友”蘧公孙,仅是初交,做到罄其积蓄九十二两白银为其消弭大祸救之;对骗过他的骗子洪憨仙,在其突然死后为他出资装殓送殡;他对落魄的年轻书生匡超人,更是古道热肠,慷慨解囊相助,又犹如父母师长谆谆教诲。这些忠信笃敬的君子行为,虽说并不是惊天动地的伟业,但这份情怀和担当,其内心真是犹如光风霁月,温暖诚恳、真挚感人。

马二先生

为了让您领略马二先生的风采,下面节选《儒林外史》小说原文,然后我们再继续点评。

第十五回:葬神仙马秀才送丧,思父母匡童生尽孝

......

马二先生见他戴顶破帽,身穿一件单布衣服,甚是褴褛,因说道:“长兄,你离家数百里,来省做这件道路,这事是寻不出大钱来的,连糊口也不足。你今年多少尊庚?家下可有父母妻子?我看你这般勤学,想也是个读书人。”那少年道:“晚生今年二十二岁,还不曾娶过妻子,家里父母俱存。自小也上过几年学,因是家寒无力,读不成了。去年跟着一个卖柴的客人来省城,在柴行里记账,不想客人消折了本钱,不得回家,我就流落在此。前日一个家乡人来,说我父亲在家有病,于今不知个存亡,是这般苦楚。”说着,那眼泪如豆子大掉了下来。

马二先生着实恻然,......马二先生忙还了礼,说道:“快不要如此,我和你萍水相逢,斯文骨肉。这拆字到晚也有限了,长兄何不收了,同我到下处谈谈?”匡超人道:“这个最好。先生请坐,等我把东西收了。”当下将笔砚纸盘收了,做一包背着,同桌凳寄在对门庙里,跟马二先生到文瀚楼。马二先生到文瀚楼开了房门坐下。马二先生问道:“长兄,你此时心里可还想着读书上进?还想着家去看看尊公么?”匡超人见问这话,又落下泪来,道:“先生,我现今衣食缺少,还拿甚么本钱想读书上进?这是不能的了。只是父亲在家患病,我为人子的,不能回去奉侍,禽兽也不如,所以几回自心里恨极,不如早寻一个死处!”

马二先生劝道:“决不要如此。只你一点孝思,就是天地也感格的动了。你且坐下,我收拾饭与你吃。”当下留他吃了晚饭,又问道:“比如长兄你如今要回家去,须得多少盘程?”匡超人道:“先生,我那里还讲多少?只这几天水路搭船,到了旱路上,我难道还想坐山轿不成?背了行李走,就是饭食少两餐也罢,我只要到父亲跟前,死也瞑目!”马二先生道:“这也使得。你今晚且在我这里住一夜,慢慢商量。”到晚,马二先生又问道:“你当时读过几年书?文章可曾成过篇?”匡超人道:“成过篇的。”马二先生笑着向他说:“我如今大胆出个题目,你做一篇,我看看你笔下可望得进学。这个使得么?”匡超人道:“正要请教先生,只是不通,先生休笑。”马二先生道:”说那里话,我出一题,你明日做。”说罢,出了题,送他在那边睡。次日,马二先生才起来,他文章已是停停当当,送了过来。

马二先生喜道:“又勤学,又敏捷,可敬可敬!”把那文章看了一遍,道:“文章才气是有,只是理法欠些,”将文章按在桌上,拿笔点着,从头至尾,讲了许多虚实反正、吞吐含蓄之法与他。他作捐谢了要去。马二先生道:“休慌。你在此终不是个长策,我送你盘费回去。”匡超人道:“若蒙资助,只借出一两银子就好了。”马二先生道:“不然,你这一到家,也要些须有个本钱奉养父母,才得有功夫读书。我这里竟拿十两银子与你,你回去做些生意,请医生看你尊翁的病,”当下开箱子取出十两一封银子,又寻了一件旧棉袄、一双鞋,都递与他,道:“这银子你拿家去,这鞋和衣服,恐怕路上冷,早晚穿穿。”匡超人接了衣裳、银子,两泪交流道:“蒙先生这般相爱,我匡迥何以为报!意欲拜为盟兄,将来请事还要照顾。只是大胆,不知长兄可肯容纳?”

马二先生大喜,当下受了他两拜,又同他拜了两拜,结为兄弟。留他在楼上,收拾菜蔬,替他饯行。吃着,向他说道:“贤弟,你听我说。你如今回去,奉事父母,总以文章举业为主。人生世上,除了这事,就没有第二件可以出头。不要说算命、拆字是下等,就是教馆、作幕,都不是个了局。只是有本事进了学,中了举人、进士,即刻就荣宗耀祖。这就是《孝经》上所说的‘显亲扬名’,才是大孝,自身也不得受苦。古语道得好:‘书中自有黄金屋,书中自有千钟粟,书中自有颜如玉。’而今甚么是书?就是我们的文章选本了。贤弟,你回去奉养父母,总以做举业为主。就是生意不好,奉养不周,也不必介意,总以做文章为主。那害病的父亲,睡在床上,没有东西吃,果然听见你念文章的声气,他心花开了,分明难过也好过,分明那里疼也不疼了。这便是曾子的‘养志’。假如时运不好,终身不得中举,一个禀生是铮的来的,到后来,做任教官,也替父母请一道封诰,我是百无一能,年纪又大了,贤弟你少年英敏,可细听愚兄之言,图个日后宦途相见。”

说罢,又到自己书架上,细细检了几部文章,塞在他棉袄里卷着,说道:“这都是好的,你拿去读下。”匡超人依依不舍,又急于要家去看父亲,只得洒泪告辞,马二先生携着手,同他到城隍山旧下处取了铺盖,又送他出清波门,一直送到江船上,看着上了船,马二先生辞别进城去了。

之所以大段地摘录这么多,因为我每读到这段,都要感动得热泪盈眶。

马二先生,区区一穷酸之儒者也,自己尚且落魄得吃茶吃饼,救济他人却毫不吝啬、毫不犹豫,慨然能施予匡书生十两银子,还犹如父母师长,设身处地、语重心长地为这个年轻人着想,拳拳之心,跃然纸上,令人感动。何以竟有如此义薄云天的行为?我只能从人性光辉的角度来解读他。

马二先生本人对读书上进坚韧不拔、孜孜以求,二十多年尤未悔,但科举考试真的比今天的高考或公务员考试难太多了。这与我们今天社会新闻的时而会报道的某些坚持高考、最终成功考取大学的励志故事,并无差别。

时代虽然改变,而有些东西没有改变。马二先生对匡超人的金玉良言,依然适用于今天的莘莘学子们。在他们那个年代,科举是全社会寒门学子向上流动可能是唯一的途径,作为读书人,自强不息地向上,是真正的正能量,头悬梁锥刺股、凿壁偷光、囊萤映雪,都没有什么可指责的空间。古代科举犹如现代之高考,假如没有恢复高考,真不知道社会上的大多数人,能有什么机会改变自己的人生。马二先生谆谆劝学,与今日之家长送孩子进名校、出国留学等,没有太大区别。而他劝的对象,竟还是一位刚认识的落魄书生,在一句句看似“俗气”、“古板”的谆谆话语中,折射出马二先生光明磊落的一片诚心,实令人感动不已。

可是偏偏有很多的读者,能读出一些别出心裁、莫名其妙的结论来,动辄扯“封建科举”、“八股”毒害,什么“腐朽思想”、“迂腐”之类云云,我只能说,这些人的思想深受中学教学大纲标准答案的禁锢而不自知,失去了自己的思想,才更为可悲。

鲁迅先生《中国小说史略》

鲁迅先生《中国小说史略》对这部小说的评价“秉持公心,指摘时弊,机锋所向,由在士林,其文又戚而能谐,婉而多讽,于是说部中乃始有足称讽刺之书”,是没有大问题的,本书也确实讽刺了不少士林丑态,而马二先生的故事,我没有看出来什么“讽刺”,鲁迅也评价他“又尚上知春秋汉唐,在时文士中犹属诚笃博通之士“。而今有人,自受固化思维影响,信口以马二先生思想“迂腐”、“受科举毒害”之类的话语而评论之,是不可接受的,我甚至要反问这么品评他的人,你们配吗?

马二先生的形象充满了时代意义和文化意义,他是从古至今千千万万平凡普通,却正直善良,坚守情怀的知识分子的代表。看似寒酸,却是光彩照人,他的人性光辉,足可以跨越古今,为我们今人所学习……

-

- 邯郸一日游必去的地方(邯郸必去景点一日游)

-

2025-09-29 06:48:18

-

- 夫妻吸引力变弱的原因(为何吸引力越来越低)

-

2025-09-29 06:46:03

-

- “别管我,先救孩子!”这是他此生说的最后一句话

-

2025-09-29 06:43:48

-

- 乳山市属于哪个省哪个市(山东乳山属于哪个市)

-

2025-09-29 06:41:34

-

- 张掖市属于哪个省(张掖是哪个省的城市)

-

2025-09-29 06:39:19

-

- QQ飞车手游S联赛如何成为移动竞速电竞赛事的“头号玩家”?

-

2025-09-29 06:37:04

-

- 当年爆火的“女子十二乐坊”,放弃中国到日本发展,如愿了吗?

-

2025-09-29 06:34:49

-

- 方山属于哪个省哪个市(方山县属于哪个市)

-

2025-09-29 06:32:34

-

- (环境)夏日罗山风景美

-

2025-09-28 02:34:41

-

- 我的体育老师|王晓晨的照片精选

-

2025-09-28 02:32:26

-

- 为了进一步优化公交线网结构,郑州这些公交线路又有调整了!

-

2025-09-28 02:30:11

-

- 罕见发糖!舒淇晒冯德伦帅照自言很孤独 撒娇甜喊:老公滚了

-

2025-09-28 02:27:56

-

- 一人之下超清全屏手机壁纸

-

2025-09-28 02:25:41

-

- 小虐文推荐|《桑榆未晚》夜蔓

-

2025-09-28 02:23:27

-

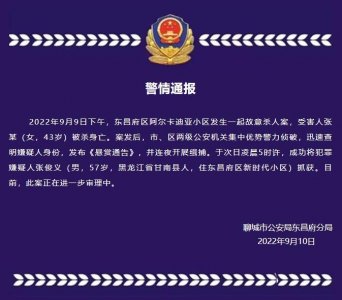

- 嫌疑人被抓获!山东聊城一女子遇害,警方曾悬赏10万

-

2025-09-28 02:21:12

-

- 商眠休息舱即将亮相北京首都国际机场候机厅 半小时起每分钟1元

-

2025-09-28 02:18:57

-

- 洛阳南山公园

-

2025-09-28 02:16:42

-

- 公务员的取暖费有多少,又多了一个月工资

-

2025-09-28 02:14:28

-

- 蓝盈盈的优秀,不只乘风破浪

-

2025-09-27 19:36:34

-

- 12月暴富抖音手机壁纸大全 12月加油健康暴瘦、好运发财图片

-

2025-09-27 19:34:20

以前很红的歌星卫兰,为何突然销声匿迹了?

以前很红的歌星卫兰,为何突然销声匿迹了? 网传将鄂州并入武汉,城市体量小,又是都市圈副城等都是关键因素

网传将鄂州并入武汉,城市体量小,又是都市圈副城等都是关键因素