西魏文帝永陵石兽简考

西魏文帝永陵石兽简考

富平凌瑞文化

西魏文帝永陵(右)及附塚(左)

富平县留古镇大众村,是西魏文帝元宝炬的陵寝地。这座西魏文帝的永陵,当地人皆称之为大冢,遂成村名。后因用“冢”作为村名,村人总觉着不吉利,遂于1982年前后将原大冢村村名雅化,改称大众村至今。

关于西魏文帝,除了帝王的丰功伟绩外,还有两个事情需要在此考证:一个是永陵前那尊石兽的渊源;一个是关中民间兄妹不送埋的习俗。

那就先从石兽说起吧。

驺虞

永陵陵冢高13米,周长230米,陵园地面建筑已荡然无存,仅在陵冢南大约200米处,有一尊石兽尚存。石兽体高1.9米,身长1.93米,胸阔0.72米,位于神道西侧,头向东伫立。据说,神道东侧那尊已迁展在西安碑林石刻馆内,至于该陵前其它石刻,今均已毁。

听当的老人说,石兽处在农田中间,给地主人耕种造成很大的麻烦。某年某日,石兽因农田灌溉被水冲倒,村人便帮这个邻家将石兽移往它处。不巧的是,此后村里灾祸不断,不是这家突发恶疾,便是那家遭遇车祸,总之一句话——诸事不顺。村人束手无策,仿佛空气中藏满了恐惧,整天担惊受怕。后有人猜测是石兽作祟,遂又赶紧行动,将它搬回原处。而是事实,石售回归正位,村里立即安顺了,不再听说有怪异之事发生。

难道这石兽真有这等本事?这个姑且不论,先谈谈它究竟是个什么兽类。

关于它,有人说是石虎,也有人说是石马,有人说是石羊,有人说是石牛。有人实在说不上来,灵机一动说是四不像,可是,真正的四不像是指麋鹿,按图索骥,不免落入指鹿为马之嫌。可是,细观其全身形貌,它有着虎首羊身马蹄牛尾,俨然一个综合体,仿佛龙凤麒麟等等,并不属于某一个动物,相比也有着图腾或者某种象征。

其实,这尊石兽真名叫驺虞,是我国古代神话中的仁兽之一。传说它是一种虎躯猊首、白毛黑纹、尾巴很长的动物,生性仁慈,甚至连青草也不忍心践踏,不是自然死亡的生物从不啃咬。据说,《山海经·海内北经》所记载,“林氏国有珍兽,大若虎,五彩毕具,尾长于身,名曰驺虞,乘之日行千里。”指的就是它。

驺虞最早见于西汉霍去病墓和张骞墓。唐太宗昭陵以前,帝陵石刻中置驺虞而不置石狮者,以西魏文帝陵最早。魏晋南北朝陵墓前天禄、辟邪就是以虎为模特,经夸大加工而成或兼以虎、狮特征而制作的神话动物。传说虎为“百兽之长”,能够吞食鬼魅,为了死者的安全,古人有以虎镇墓的习惯。帝陵用驺虞为门兽,以唐高祖献陵的石虎最晚,此后大唐帝陵也有列置驺虞的,但已经不是门兽。在此后的历史中,虽然驺虞在许多典籍中也多次出现,但作为陵墓前的镇墓瑞兽,到了唐太祖李渊献陵,就画上了句号,取而代之的成了石狮、石马、独角兽以及翁仲等。

究其原因,一是大多数人常把驺虞唤做石虎,而唐太祖的爷爷李虎,李唐王朝避讳李虎的“虎”字,所以不会称“虎”字,亦不会雕刻与虎有关的石刻。最终也就退出了历史的舞台。

而真正能代表驺虞形象的,笔者以为,唯有这尊最为完美。甚至经过1700多年的岁月剥蚀,依然棱角分明,刀刻錾琢之痕清晰如昨,当年神威丝毫不减,堪称石刻艺术史上重要的作品,在古代石雕刻艺术史占有着重要地位。

下面再简单说说兄妹不送埋的缘由。

在永陵之东25米处有一座墓冢,高5米,周长112米。有一说法,说该墓安葬着西魏文帝元宝炬的妹妹平原公主。平原公主名叫元明月,本是父亲的遗腹子,也是元宝炬的胞妹,兄妹二人相依为命,明月视兄长如父。历史上关于元明月的记载或许与此并不吻合,甚至对这个平原公主还有着许多非议。但无论咋说,兄妹的感情却是真挚的。我还是相信当地老百姓的传说。

西魏文帝永陵附塚俯瞰图

当年,西魏文帝安葬时,平原公主也从长安城赶来为兄长送葬。想着文帝金戈铁马的一生,想着自己的幸与不幸,她不免百感交集,为兄长哭泣。想来可能没有号啕大哭,只是抽泣不已,然而她为兄长痛在心里,竟然伤心过度,暴葬陵前,随后便被陪安葬陵侧,陪伴兄长。大家认为,姊妹为弟兄送葬乃是大凶,务必回避。从此,当地便有了兄妹不送埋的古俗,一直延习至今。

-

- 到重庆四面山首先要去一睹望乡台大瀑布的风采

-

2025-04-26 19:12:34

-

- 一名股票期货操盘手的回忆录(一)

-

2025-04-26 19:10:20

-

- 网传渤海发现“大黑鱼”,爱国渔民纷纷前往,打捞美国核潜艇?

-

2025-04-26 15:38:14

-

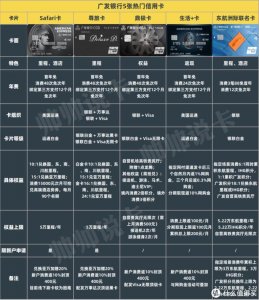

- 热门广发信用卡如何选,一篇告诉你

-

2025-04-26 15:36:00

-

- 合肥20个必玩的景点,你去过几处?

-

2025-04-26 15:33:45

-

- 日本首席明吹小西行长:出身商贾却逆袭成大名,被侃成明军卧底

-

2025-04-26 15:31:30

-

- 京剧演员齐淑芳赴美演出,组团叛逃30多年不归,为了弘扬国粹?

-

2025-04-26 15:29:15

-

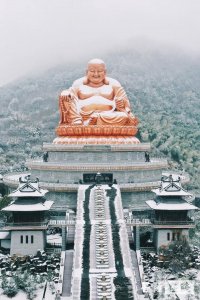

- 30张图片带你回顾12月份的浙江佛教大事记

-

2025-04-26 15:27:01

-

- 菲利普亲王传奇:从拥有王位继承权的落魄王子,到英国女王的丈夫

-

2025-04-26 15:24:46

-

- 「王者荣耀」阿轲全解析

-

2025-04-26 15:22:31

-

- 真实事件,海南大蟒蛇报恩轻易救出落水儿童

-

2025-04-26 15:20:16

-

- 简说世界十大名著之《飘》

-

2025-04-26 15:18:01

-

- 杨幂出演的这53部影视剧,你看过多少部呢?你最喜欢哪个角色呢?

-

2025-04-26 09:52:05

-

- 《怪物猎人》史上最大怪物TOP10!黑龙只是弟中弟

-

2025-04-26 09:49:50

-

- 沅水古籍文献篇一:《水经注》的沅水

-

2025-04-26 09:47:35

-

- 骗前夫10亿整成baby,韩国混不下去来中国捞金,潘南奎如何作没的

-

2025-04-26 09:45:20

-

- 比女儿更酷的莫文蔚妈妈!亲手送张国荣出道,70岁还教港姐学礼仪

-

2025-04-26 09:43:06

-

- 《红楼梦》中的尚书令到底是什么官?社会地位如何?

-

2025-04-26 09:40:51

-

- 蒙面男入室奸少妇,罪犯被捕发现居然是老公,哀求:你们放过他吧

-

2025-04-26 09:38:36

-

- 《一拳超人》中超强怪人有哪些存在?龙以上级怪人大集锦

-

2025-04-26 09:36:22

以前很红的歌星卫兰,为何突然销声匿迹了?

以前很红的歌星卫兰,为何突然销声匿迹了? 网传将鄂州并入武汉,城市体量小,又是都市圈副城等都是关键因素

网传将鄂州并入武汉,城市体量小,又是都市圈副城等都是关键因素