民国四公子之好好先生张伯驹

民国四公子之好好先生张伯驹

他一生挥霍无度,散尽亿万家财,从顽固子弟到落魄老人,虽被辟为民国第一败家公子,却有着一段惊艳的传奇,他就是张伯驹。

张伯驹河南项城人,生于1898年,出身显赫,家境富裕。张伯驹从小见多识广,7岁入私塾,9岁能写诗,享有神通美誉。与大多数为生计奔波的普通人不同,他每天只是思考怎样玩的开心,如何弄到稀罕玩意。

张伯驹

毕业后张柏驹经家人安排成为军官,但他十分厌烦从政,反而是对古典诗词流露出浓厚的兴趣,不顾双亲反对辞官回家。从此过上了写诗作画,看戏唱曲的公子哥生活。几年后张伯驹就学而有成,同龄人已无法企及。

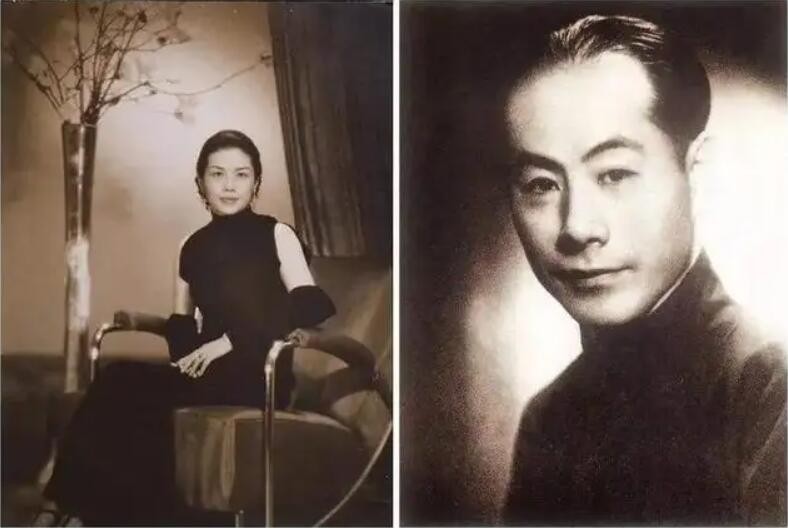

张伯驹对京剧也十分热爱,1931年他和京剧大师梅兰芳等人,合办北平国驹协会,张伯驹亲自带团全国巡演,也因为这段经历,才子遇到佳人。1935年张伯驹来到上海,听说上海青楼有位奇女子名叫潘素,不但会弹琵琶,绘画更是一绝。张伯驹顿时来了兴趣,他本是风雅之人,就喜欢与才女交往,于是张伯驹连夜拉着朋友来到青楼。当他揭开门帘,见到潘素怀抱琵琶的一幕,顿时觉得此女子姿色俏丽,惊为天人一颗激动的心砰砰乱跳。他知道潘素就是寻觅已久的知音,而此时的潘素也被张伯驹的儒雅才情打动,两人一见钟情。娶她为妻。他见潘素天资聪颖,便找最好的先生教他写字,研习绘画,以至于后来潘素成为著名的女画家。张大千对她都大加赞赏:潘素的画神韵高古,直逼唐人。

张伯驹一生痴迷收藏,被启功誉为:前无古人,后无来者。天下民间收藏第一人。他认为收藏有两大要件:一为财,二为才。对看中的文物,张伯驹是一掷千金。那时很多字画商人都喜欢和他打交道。

其中最为著名收藏就是《平复帖》。1936年溥儒将所藏的唐代韩干的《照夜白图》卖于他人,后流于海外。这件事情让张伯驹久久不能释怀。张伯驹深恐《平复帖》蹈此覆辙,因此委托琉璃厂一家老板向溥儒请求出售。但溥儒索价20万元,张伯驹心有余而力不足,未果。第二年又请张大千也向溥儒求购,同样在20万元的要价止步。一直对此念念不忘的张伯驹后来偶然得知溥儒丧母,急需钱财为母发丧,经傅沅叔斡旋,以4万元购得。张伯驹后来得知,另一位白姓字画商人听说此事后,也想拿到此帖卖给日本人,出价便是20万。庆幸的是,《平复帖》已在张伯驹手里。

张伯驹

1941年张伯驹被绑匪绑架轰动整个上海,绑匪一开口就向张伯驹家属索要300万,妻子潘素情急之下,想变卖字画收藏来赎他,但是张伯驹却说就算绑匪撕票,也不得变卖字画。如是僵持了近八个月,张伯驹宁可冒着随时被“撕票”的危险,却始终不肯答应变卖一件藏品。直到绑匪妥协,将赎金从300万降到40万,潘素与张家人多方筹借,才将张伯驹救出。

1946年张伯驹得知,古玩商马霁川要把《游春图》卖往海外。《游春图》是隋代大画家展子虔的作品,是中国现存最早的一幅画作,被书画皆奉为国宝中的国宝。张伯驹想把画作买下,不能流失海外,但是对方开价800两黄金,而此时的张伯驹因为多年收藏字画,已经散尽家财。他只好跑来故宫,劝说故宫博物院把这幅画买下,然而故宫方面也囊中羞涩。无奈之下,张伯驹只能变卖几处私宅,多方拼凑,才买下了传世名画《游春图》。

1956年,故宫博物院收到了一份极为珍贵的大礼:著名收藏家张伯驹及其夫人潘素,将其30年所收藏的珍品——包括陆机的《平复帖》、杜牧的《张好好诗》、范仲淹的《道服赞》以及黄庭坚《草书》等8幅书法,无偿捐献出来。政府为此奖励的20万元,被张伯驹婉言谢绝。“他说得很简单,我看的东西和收藏的东西相当多,跟过眼云烟一样,但是这些东西不一定要永远保留在我这里,我可以捐出来,使这件宝物永远保存在我们的国土上。

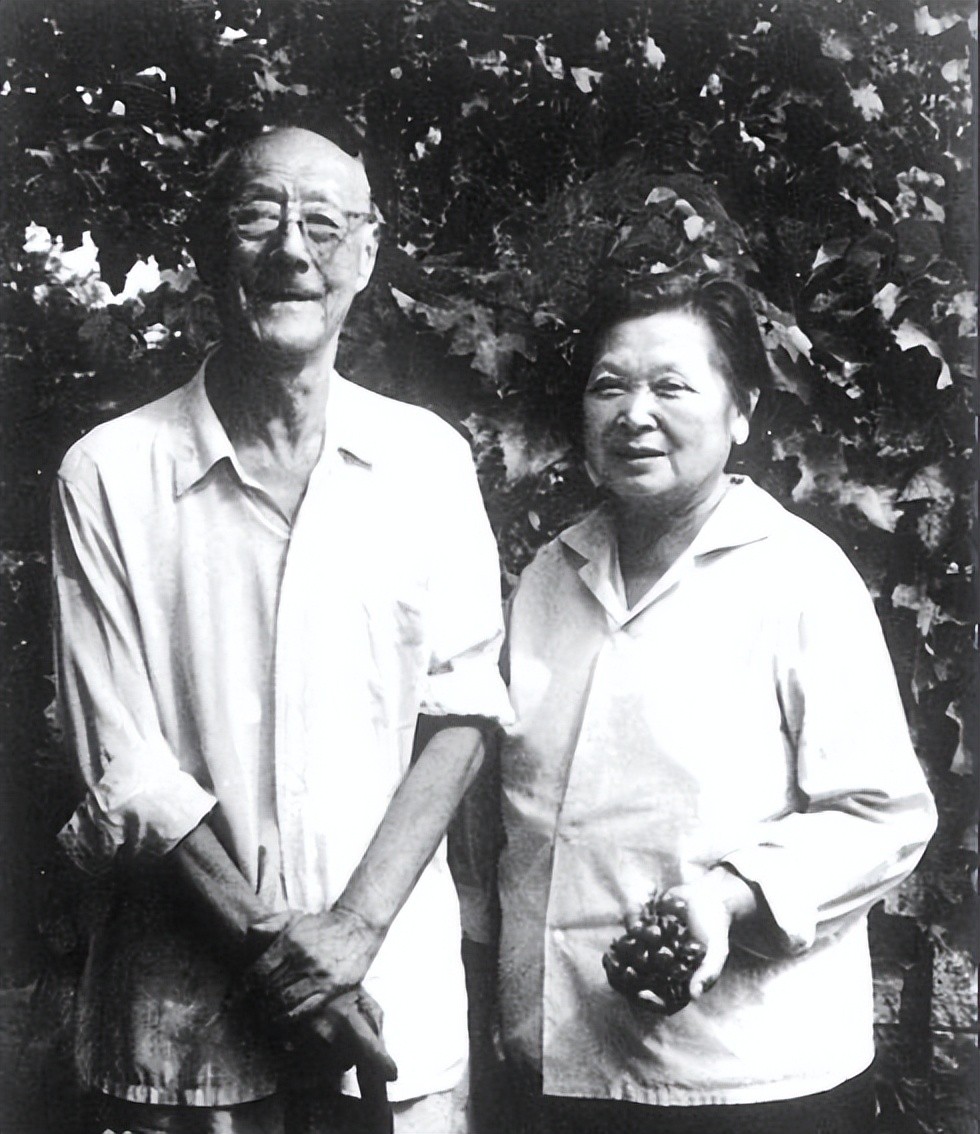

1967年张伯驹遭到不公正的待遇,由于年轻时期,他与梅兰芳等人创立北平国剧协会,被人扣上了封建余孽的帽子,直到1980年,才恢复名誉,可已经一贫如洗,爱妻潘素始终不离不弃。张伯驹实打实的做了一辈子对的事,有情怀,有担当,而且有着浓厚的民族意识、爱国精神,一生献身艺术,守护国宝,不贪图富贵,令人敬佩。

-

- 有种“整容”叫斯坦森留长发,硬汉形象全无,秒变欧美混血王子!

-

2025-08-31 10:17:53

-

- 电动车新政!11月1日开始生效

-

2025-08-31 10:15:39

-

- CUBA神射,民航狙击手贾明儒,连进27记三分将对手射到爆

-

2025-08-31 10:13:24

-

- 笑麻了,身份证上的这些名字硬控我半小时,这些名字怎么叫得出口

-

2025-08-31 10:11:09

-

- 美媒最新版NBA历史十大巨星,科比第五,邓肯仅第十

-

2025-08-31 10:08:54

-

- 勾起你回忆的8首经典英文歌曲

-

2025-08-31 10:06:40

-

- 双皮奶的简单做法,准备好牛奶鸡蛋,做出来软嫩细腻,堪比甜品店

-

2025-08-31 10:04:24

-

- 你若盛开,清风自来:孤单,一个人的狂欢;狂欢,一群人的孤单

-

2025-08-31 10:02:10

-

- 宋庆龄:革命情怀与伟大女性的传奇一生

-

2025-08-31 03:52:33

-

- 红场列宁墓地:成为红场的标志,列宁遗体每年防腐耗费上百万美元

-

2025-08-31 03:50:18

-

- 60军军长张祖谅向贺龙汇报想法,贺怒斥:存心把我晾成光杆司令

-

2025-08-31 03:48:03

-

- 太意外,山东两所大学更名,潍坊医学院更名为山东第二医科大学

-

2025-08-31 03:45:48

-

- 中国最美死刑犯任雪,刚满22岁就被枪决,临刑前做了个奇怪的表情

-

2025-08-31 03:43:33

-

- 大学生失业后办辅导班,原计划8月份开业,现在凉了怎么办?

-

2025-08-31 03:41:19

-

- 关之琳:玉女变欲女,背了31年高尔夫球黑锅,终于等到刘銮雄澄清

-

2025-08-31 03:39:04

-

- 滋味浓郁的猫耳朵面,做法有诀窍,汤头鲜面筋道一碗根本都不够吃

-

2025-08-31 03:36:49

-

- 玉帝亲自出手,天地震撼,凤仙郡成三界杠杆

-

2025-08-31 03:34:34

-

- 夫妻两地分居,漂亮妻子太无聊秘密约会,一段录音让妻子无地自容

-

2025-08-31 03:32:20

-

- 非洲暴君阿明有多变态?与鳄鱼共享人肉大餐,无理调戏英国女王

-

2025-08-30 21:12:56

-

- 民国文坛风流谱——诗坛新月派概述

-

2025-08-30 21:10:41

以前很红的歌星卫兰,为何突然销声匿迹了?

以前很红的歌星卫兰,为何突然销声匿迹了? 网传将鄂州并入武汉,城市体量小,又是都市圈副城等都是关键因素

网传将鄂州并入武汉,城市体量小,又是都市圈副城等都是关键因素