职业打假人,社会衍生出来的职业,“真担当、还是伪正义”

职业打假人,社会衍生出来的职业,“真担当、还是伪正义”

最初,职业打假人是为了保护消费者权益而兴起的新兴职业,是民间的团体,或个人行为,旨在揭露假冒伪劣商品、坑蒙拐骗的是商家套路,诞生的初衷确实是好的,也给消费者多了一条了解商品,了解服务的民间渠道,一定程度上让消费者免受了违法商家的侵害,保护了消防综合权益。但这一群体在这些年发展壮大的过程中,有不少团体和个人都背离了初衷。

来源于网络

职业打假人出现的背景

在1990年代初期,中国市场上假冒伪劣产品众多,消费者权益受到严重侵害。这种市场环境催生了对打击假冒伪劣商品的需求,为职业打假人的出现提供了土壤。

在1993年,《消费者权益保护法》的通过为消费者权益保护提供了法律依据,特别是第49条明确指出了经营者提供商品或服务有欺诈行为时的赔偿规则,这为职业打假人的行为提供了法律支持。

随着社会对假冒伪劣商品危害认识的加深,公众对于打击这类商品的需求日益增长,这为职业打假人的出现和活动提供了社会支持。

职业打假人出现的正面意义

职业打假人通过对商品质量进行监督,客观上有利于打击不良商家、净化市场环境。他们的行为在一定程度上抑制了假冒伪劣产品的流通,保护了消费者权益和市场的公平竞争。

职业打假人的行为鼓励了普通消费者运用惩罚性赔偿机制打假,增强了消费者的权利意识和法律意识。

通过职业打假人的活动,可以促进执法部门更加严格地审查和处理投诉举报,提升执法的质量和效率。

来源于网络

网络时代的到来,造就了大批的职业打假人

网络时代的到来,让公众有了更多参与的机会,网络购物的兴起,职业打假人开始转战网络,并呈现出专业化、集团化的新趋势。他们在QQ群等社交平台上“共享”打假经验,组织化地进行打假活动。信息时代使得信息传播变得更加迅速和广泛,职业打假人可以更快地获取相关信息,同时也能更便捷地传播自己的打假行动和结果,吸引公众关注。

自媒体时代的红利,很多打假人行为开始变异

自媒体时代的到来,让很多人从网络上尝到了甜头,通过流量推送,广告,直播卖货等行为能够获得比较丰厚的收益。

由于“打假人”的成本并不高,就出现了很多所谓的“打假人”不再是为了揭露假冒伪劣商品,保护消费者权利为最终目的,而是为了获得更多的流量,以及更多的赔偿,以达到填满自己腰包为最终目标。这样一来,“打假”的性质已经变了。如下面几个案例:

1、打假人花10万网上买椅子,想打假获得原价三倍赔偿,没想到老板发了真货,老板:坚决不退

来源于网络

2、杭州李先生六千元一箱五粮液,男子以为是赝品,故意买进索赔,不曾想是真酒,要求退货被拒绝,反被商家上告索赔一万。

来源于网络

从以上案例不难看出,现在已经存在很多披着“打假人”羊皮的人,以索赔为目的,进行所谓的打假行动,更有甚者,通过打假行为,与假冒伪劣商业达成交易,收取“封口费”。“打假”的初衷已经是为了变现了,怀着这样的心思还能真正做到维护消费者权益吗?从“打假人”变成了“假打人”。

社会监管制度的进步,以牟利为主的“职业打假人”的尽头

随着信息技术的进步和智慧监管手段的普及,慢慢形成并完善了我们的政府监管手段及制度,职业打假人这个的作用开始消退了,负面的作用就开始越发明显。

1、职业打假人因对市场监管部门处理结果不满,频繁提起行政复议、行政诉讼案件,给执法和司法造成了干扰,挤占了有限的行政资源和司法资源。

2、很多职业打假人,通过网络放大扭曲事实,发表不实的煽动性言论,误导大众舆论,造成很多商业生态链的破坏。

首先我们肯定“职业打假人”诞生之初的积极作用,但对于衍生出来了各种乱象要坚决制止。

来源于网络

现在对于那些以牟利为目的的“打假”行不通了,对于这些伪正义下的黑色产业,国家市场监督管理总局终于挥出重拳。《市场监管部门优化营商环境重点举措(2024年版)》明确提出,将依法规制职业索赔行为列为重中之重。这份文件明确指出,对那些利用投诉举报进行牟利,侵害经营者合法权益,扰乱市场经济秩序的行为,将严格审查,准确界定投诉受理范围与举报立案条件。

“职业打假人”本是为消费者权益而诞生的职业,但后来滋生出了侵害商家、欺骗消费者的群体。对于正面意义的“打假”行为我们支持,哪些衍生出来的“伪正义的打假人”。必须坚决抵制。

-

- 印尼排华系列——红溪惨案,数万华人遇害,溪水被染成血色

-

2025-09-10 17:31:12

-

- 男生认真对待一段感情的3种表现,占一条都说明你遇到了对的人

-

2025-09-10 17:28:57

-

- 慕容超:从乞丐到皇帝,他的一生就是这么传奇!

-

2025-09-10 17:26:43

-

- 金教授振臂高呼,建议取消中考,在教育圈一石击起千层浪!

-

2025-09-10 17:24:28

-

- 暗物质取证律师用宇宙法则击穿资本黑洞这波操作让马斯克直呼内行

-

2025-09-10 17:22:13

-

- 网友总结的2019网络流行语,说说哪些都被遗漏了?

-

2025-09-10 17:19:58

-

- 龙珠,一口气看完12个宇宙的破坏神,他们都有什么特殊能力?

-

2025-09-10 17:17:43

-

- 从民法典的角度入手,我理解了忒修斯之船

-

2025-09-10 17:15:28

-

- 收藏!上海地铁全网最新首末班车时刻表来了

-

2025-09-10 17:13:13

-

- 投运后可实现三线地铁换乘 望京西综合交通枢纽主体结构完工

-

2025-09-09 20:13:24

-

- 韩国电影《食物链》探讨了男权社会中的权力、欲望和身份的角逐。

-

2025-09-09 20:11:09

-

- 终于能买上了!乳腺癌药物恢复供应,价格回归正常

-

2025-09-09 20:08:55

-

- 孙膑:失足将领的政治奇迹

-

2025-09-09 20:06:40

-

- 什么人能进“老赖”黑名单?教你分清“失信”和“限高”

-

2025-09-09 20:04:25

-

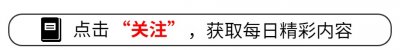

- 端午节民俗活动-嘉兴掼牛、凤凰城抢鸭子

-

2025-09-09 20:02:10

-

- 白星姐姐出面辟谣RNG不卖!Meiko和爱德朱聊天吃转会瓜

-

2025-09-09 19:59:56

-

- 《赌圣3无名小子》张家辉第一次影帝级演技,舒淇入行最悲惨角色

-

2025-09-09 19:57:41

-

- 刘奕君变身王柏林,又双叒叕坐牢了

-

2025-09-09 19:55:26

-

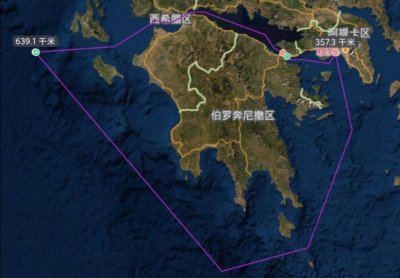

- 科林斯运河,计划赶不上变化的典型

-

2025-09-09 19:53:11

-

- 56岁谢广坤整容式近照曝光,全网瞬间炸锅:这还是他吗?

-

2025-09-09 09:36:09

以前很红的歌星卫兰,为何突然销声匿迹了?

以前很红的歌星卫兰,为何突然销声匿迹了? 网传将鄂州并入武汉,城市体量小,又是都市圈副城等都是关键因素

网传将鄂州并入武汉,城市体量小,又是都市圈副城等都是关键因素