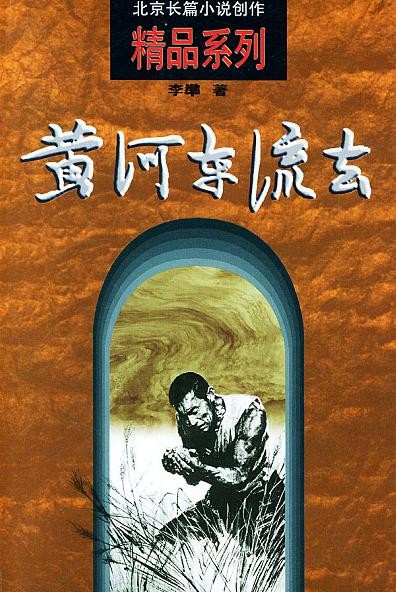

李准《黄河东流去》“茅盾文学奖”精英谱系列7

李准《黄河东流去》“茅盾文学奖”精英谱系列7

在六十年代,根据李准的小说拍摄的电影《李双双》,获得百花奖四项大奖

(茅盾文学奖,是中国具有最高荣誉的文学奖项之一。茅盾文学奖创办于1981年,由中国作家协会主办。

茅盾文学奖每四年评选一次,参评作品为长篇小说,字数在13万字以上。2011年前,茅盾文学奖的奖金为5万元,2011年起,茅盾文学奖的奖金为50万元,是中国奖金最高的文学奖项。

至2019年,茅盾文学奖已举办十届,共有49位作家、49部作品获奖。

在这里,我们陆续将历届的获奖作家和作品,作出简要介绍,以分享与各位读者。/ 敬编)

李准《黄河东流去》

编辑 / 敬编

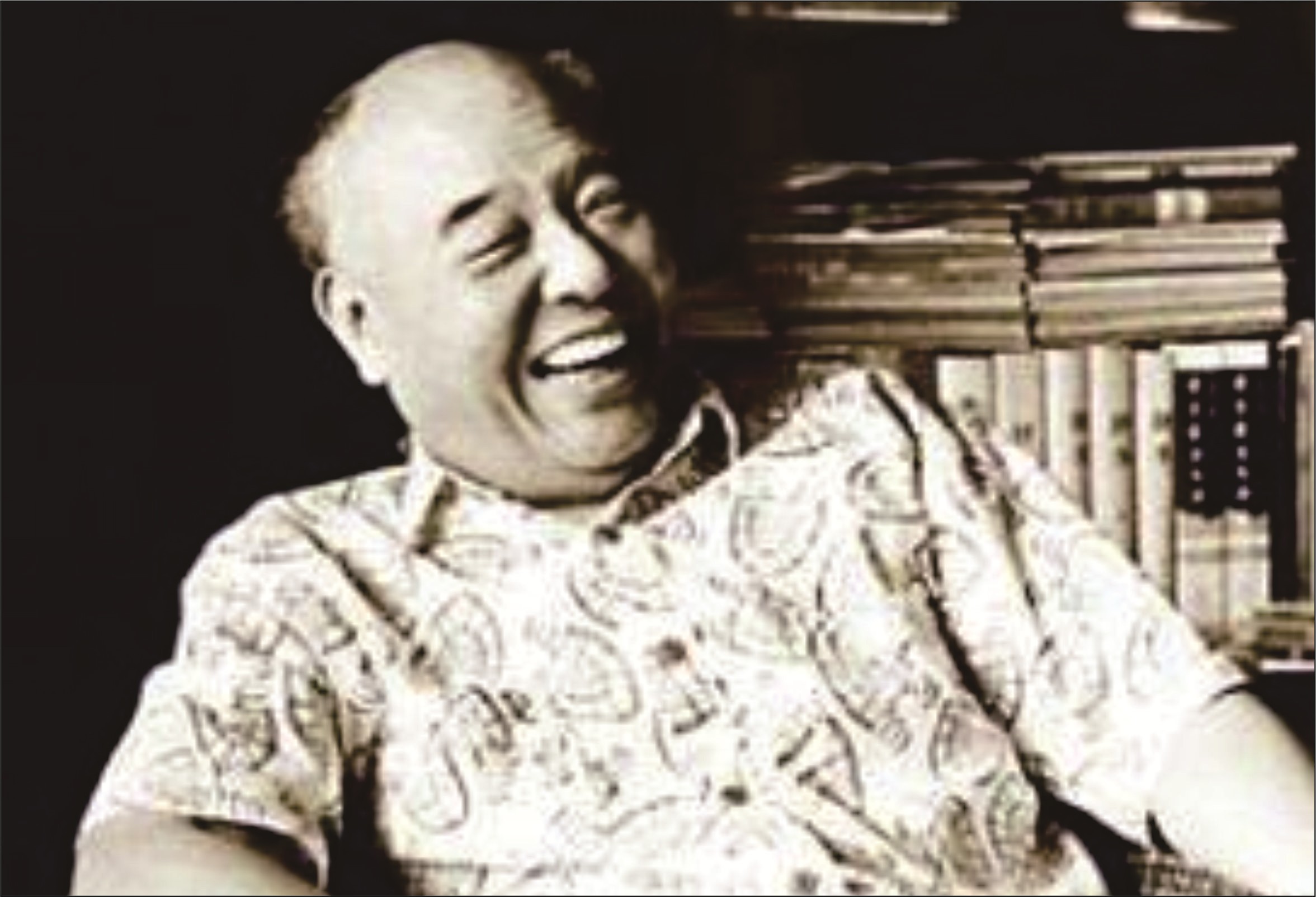

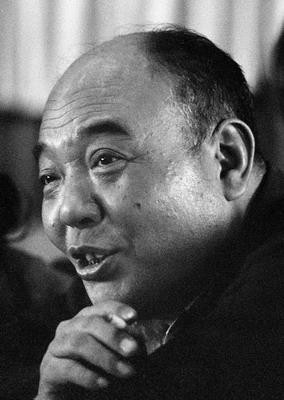

李准(1928—2000),出生于河南省洛阳市孟津县,中国著名编剧、作家。

1953年,在《河南日报》上发表了个人首部短篇小说《不能走那条路》。1960年,发表短篇小说《李双双小传》。1962年,担任喜剧电影《李双双》的编剧 ,他凭借该片获得第2届大众电影百花奖最佳编剧奖 。

1978年,担任剧情电影《大河奔流》的编剧 。1981年,由其创作的短篇小说《王结实》获得全国优秀短篇小说奖。1984年,与李存葆联合担任剧情电影《高山下的花环》的编剧,他凭借该片获得第5届中国电影金鸡奖最佳编剧奖 。

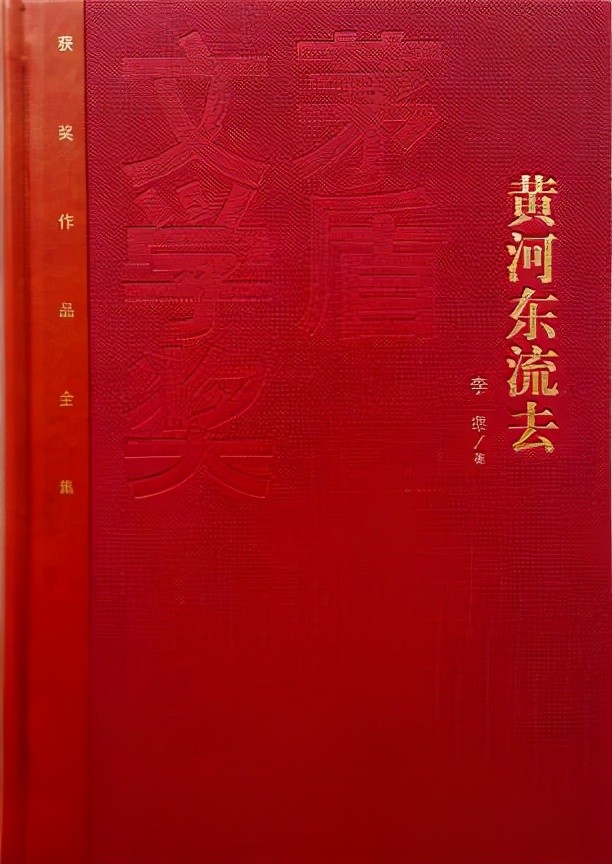

1985年,由其创作的长篇小说《黄河东流去》获得第2届茅盾文学奖。

1990年,担任中国现代文学馆馆长。

1996年,当选为中国作家协会副主席 。

2000年2月2日,李准在北京逝世,享年72岁。

1928年7月4日,李准出生于洛阳市孟津县的一个乡村教师兼小地主家庭。

1934年,到离家半里路的麻屯小学读书,取学名李准。1940年,考入洛阳县常袋镇达德中学。1942年,因河南大旱,家境贫困而辍学,并随河南逃荒难民到西安度过了近半年的流浪生活。之后,在家跟随祖父读史书和文学作品。

1943年,被送到洛阳车站恒源盐栈当学徒。期间,经常到洛阳“聋子书店”租书读,开始接触屠格涅夫、托尔斯泰等中外作家的作品。1947年,参加村镇上的业余剧团,并开始编写戏曲剧本。与此同时,还在洛阳的报纸上发表关于岳飞之死的历史小说《金牌》。这一时期,他受其在洛阳地下工作的表侄石黎明的影响,开始阅读一些马列主义的理论著作和文艺作品。

1948年,洛阳解放,李准到豫西中州银行当职员,并参加了革命工作。1951年,担任银行货币计划股股长。之后,调到洛阳市干部文化学校担任语文教员。1953年,利用课余时间学习文学创作,并在《河南日报》上发表了《婆婆和媳妇》、《卖西瓜的故事》等小故事;9月,在《河南日报》上发表短篇小说《不能走那条路》,12月,河南人民出版社为小说《不能走那条路》出版了单行本。

1954年初,被调到河南省剧改会工作。1955年,被调入河南省文联,开始从事专业文艺创作,并当选为河南省第一届人大代表。

1956年,创作中篇小说《冰化雪消》;同年,出版小说《野姑娘》。1958年,发表电影文学剧本《老兵新传》;随后,担任剧情电影《小康人家》的编剧;同年,担任剧情电影《夜走骆驼岭》的编剧。

1959年,担任编剧的剧情电影《老兵新传》上映;同年,由其创作的小说《车轮的辙印》出版;随后,出版小说《新村老人》。

1960年2月,加入中国共产党;同年,发表短篇小说《李双双小传》;随后,出版小说《耕云播雨》;此外,还创作了小说《耕云记》。

1962年,担任喜剧电影《李双双》的编剧 ,他凭借该片获得第2届大众电影百花奖最佳编剧奖。

1964年,当选为全国人大代表和全国青联委员。1965年3月,出版小说《龙马精神》。

1978年,担任剧情电影《大河奔流》的编剧。1980年,当选为河南省第五届人民代表大会代表。之后,被选为河南省文联副主席、河南省作协分会主席、电影家协会河南省分会主席。1981年,被调到北京中国作家协会工作;同年,由其创作的短篇小说《王结实》获得全国优秀短篇小说奖。

1982年,担任剧情电影《牧马人》的编剧。1984年,与李存葆联合担任剧情电影《高山下的花环》的编剧 ,他凭借该片获得第5届中国电影金鸡奖最佳编剧奖 ;同年,担任剧情电影《双雄会》的编剧。

1985年12月,由其创作的长篇小说《黄河东流去》获得第2届茅盾文学奖。

1986年,担任剧情电影《大漠紫禁令》的编剧,该片由周里京、朱宛宜、濮存昕联袂主演 。

1988年,担任电视剧《黄河东流去》的编剧。

1990年,担任中国现代文学馆馆长 。1993年,担任剧情电影《老人与狗》的编剧。1996年12月,在中国作家协会第五次代表大会上,当选为中国作家协会副主席。

《黄河东流去》是李准惟一的一部长篇小说,该作品饱含了作者巨大的心血。作品分为上下两集,其中上集完成于1978年,下集完成于1984年,最初由北京出版社出版。

该书以1938年日本侵略军进入中原,溃退南逃的国民党军队扒开黄河花园口大堤,淹没河南、江苏、安徽三省四十四县,一千多万人遭灾的历史事件为背景,描写了黄泛区人民从1938年到1948年经历的深重灾难和可歌可泣的斗争。

作者通过对黄河岸边七户农民家庭坎坷命运和不同遭遇的叙述,塑造了徐秋斋、李麦、海长松等不同性格的农民形象,反映了旧中国劳动人民的深重苦难及他们参加斗争的必由之路。

作者十分熟悉黄泛区人民的斗争生活,十分熟悉黄河岸边的风土人情。作品生活气息浓郁,语言朴实流畅,人物形象真实可信、栩栩如生。徐秋斋、李麦、海长松、老青、蓝五、王跑等几个不同性格的农民形象,都具有很大的典型意义。全书结构紧凑,笔调深沉而又幽默诙谐,读来亲切感人,具有强烈的艺术感染力。

2019年9月23日,李准长篇小说《黄河东流去》入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。

-

- 肥城洼里村:从“望天收”到“吨半粮”

-

2025-07-30 03:51:11

-

- 1999年,刘德华张学友郭富城黎明,四大天王演唱会神仙打架

-

2025-07-30 03:48:56

-

- 高渐离大招技巧,周围敌方越多免伤越高,开启辉月不会打断大招

-

2025-07-29 21:54:26

-

- 黑帮录:重庆黑老大“岳村”

-

2025-07-29 21:52:10

-

- #今日听碟#孙燕姿《完美的一天》

-

2025-07-29 21:49:56

-

- 行业干货!铝土矿行业市场发展概况及未来前景分析

-

2025-07-29 21:47:41

-

- 陈某万等67人涉黑案·这给力的警务保障!

-

2025-07-29 21:45:26

-

- 50秒37!美国猛女大幅打破400米栏世界记录,荷兰波尔跑崩了

-

2025-07-29 21:43:11

-

- 徐东阻击战中,华野一个师顶住了敌一个精锐兵团

-

2025-07-29 21:40:56

-

- 古滇国遗迹、阿加尔塔长廊的发现,“地心文明”可能真实存在?

-

2025-07-29 21:38:41

-

- 重温《欢乐颂》:从包奕凡追安迪,深度剖析豪门的择偶观

-

2025-07-29 21:36:26

-

- 恶法非法,刺杀希特勒是爱国而不是叛国

-

2025-07-29 21:34:11

-

- 衡阳有哪些大学供你选择?

-

2025-07-29 08:08:32

-

- 演员傅彪:自强执着的人生

-

2025-07-30 12:01:42

-

- 隆庆——一个极没有存在感的皇帝

-

2025-07-29 08:04:02

-

- 海南的民用航空机场只有3个吗,它们分别坐落在哪?

-

2025-07-29 08:01:48

-

- “悍匪情妇”张贵英:艺术写真曾火爆全网,出狱7年后疑再度现身

-

2025-07-29 07:59:32

-

- 根据贡献来排排香港最具影响力的导演TOP10

-

2025-07-29 07:57:18

-

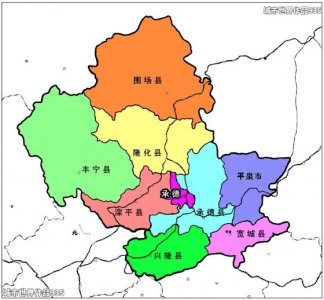

- 中国城市No.188--承德

-

2025-07-29 07:55:03

-

- 从一名助理工程师成长为主战坦克的总设计师!毛明:从咸宁走出的中国科学院院

-

2025-07-29 07:52:48

以前很红的歌星卫兰,为何突然销声匿迹了?

以前很红的歌星卫兰,为何突然销声匿迹了? 网传将鄂州并入武汉,城市体量小,又是都市圈副城等都是关键因素

网传将鄂州并入武汉,城市体量小,又是都市圈副城等都是关键因素